不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

農地を売却する方法!田んぼや畑を売る手続きの流れ・売買の条件

- 本ページにはPRリンクが含まれます。

- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。

郊外や田舎にいくと、耕作を放棄された農地がいたる所にあります。

農家の高齢化によって、今まで作業できていた範囲の管理が行き届かなくなってしまう、後継ぎがおらず廃業したということが主な理由のようですが、利用していない土地をそのまま所持し続けるのは損です。

ただ、普通の土地であればすぐ売却することをおすすめしますが、農地は国の保護政策の影響を受け、自由に売り出すことができなくなっています。

この記事では、そんな農地をスムーズに売却する方法を解説します。

農地を売却しても農家しか購入できない

農地を売却する方法は大きく分けて、そのまま売るか、土地として売るかの2通りです。

そのまま売りに出した場合、購入できるのは農家か農業参入者のみなので、買い手の幅はかなり狭めてしまいます。

実際に農家間で売買する場合は、近隣の方や親族同士でおこなわれるのが一般的で、通常の不動産売買のようにネット広告で買い手を見つけるといった活動はあまりおこなわれていません。

農家以外に売るには転用する必要がある

関係の深い方と取引をするのであれば、上記のように農地のまま売却しても良いでしょうが、見ず知らずの方に向けて農地を売却するのは非常に困難です。

今と全く違う地域で農業をしようとしている方など、そうそういるわけではないからです。

この場合は、まず更地にしたあとで売り出すことをおすすめします。

農地の売却相場は年々減少傾向

農地の売却相場は、年々減少しています。

現在、田の価格は平均130万円/10アール、畑の価格は平均90万円/10アール前後となっており、これは一頃の半額以下となっています。

このように農地の相場が減少している背景は、主に以下の2点が理由に挙げられます。

- 農地の管理が行き届いていないから

- 質の良い土地は国の保護下に置かれ、質の悪い土地ばかりが売り出されているから

農家の高齢化により休耕地・耕作放棄地が増加

農業従事者の平均年齢はどんどん高齢化し、現在はなんと、平均65歳超となっています。

病気や寝たきりになっても後継ぎがおらず、そのまま農地をほったらかしにしてしまうケースが非常に多くなっています。

耕す人がいなくなった農地を休耕地・あるいは耕作放棄地などと呼びます。

| 耕作放棄地 | 農家の意思で1年以上耕作されていない農地 |

|---|---|

| 休耕地 | 農家は耕作を続ける意思を持っているが、体力的・経済的理由などで耕作を休止している農地 |

| 遊休農地 | 自家用の耕作がメインで、耕す頻度が少ない農地 |

こうした管理が行き届いていない農地は全体の1割を超えると言われていますが、こうした農地は当然高く売るのは難しいですし、放棄地周辺の農地も悪影響を受けるので、農地の相場全体がどんどん低くなっています。

農地は気軽に売却することができない

日本の主力産業は農林水産業からサービス業にとって代わられてからしばらく経ちます。

以前は農地が多かったエリアもオフィスビル街や、都市に勤務する人用の居住区域となり、農地自体がどんどん減少してきました。

国にすれば食料自給率の向上は重要な政策ですから、田畑が減りすぎるのは好ましくありません。

そこで、都市部と郊外の境界上にある農地は特に、勝手な利用を制限されています。

以上のように、農地自体の減少や放棄の増加、国の方針など様々な要素によって、農地の相場低下が起こっています。

農地が売れない・売却しにくい理由

農地法の有無

日本における農地の売買は農地法により厳しく制限されています。

農地法は、農地が農業に使用されることを前提としており、農地を非農業目的に使用することを基本的に禁じています。

農地の所有者が農地を売却する場合、通常、農業に従事する者や農業法人などに限定されます。

そのため売却できる対象者が限られ、売却が難しい状況を生み出しています。

都市計画法との関連

農地は一般的に、都市計画法により都市計画区域外、または農業地域に位置することが多いです。

これらの地域では、建築基準法により建築が制限されており、住宅や商業施設などを建てることが困難な場合があります。

農地の価値の評価が難しい

農地の価値は、その生産性や地理的位置、周囲の環境などにより大きく変動します。

しかし、これらの要素を正確に評価するのは専門的な知識や経験を要するため、一般の不動産業者や所有者にとっては難しいです。

これが結果として、農地の適正な売却価格の設定を難しくし、売却を困難にする要因となります。

需要と供給のバランス

農地の売買市場は一般的に小規模で、需要と供給のバランスが崩れやすいです。

特に農地の需要は、地域や時期、農業政策などにより大きく変動します。

これらの変動が農地の売買を不確実なものにし、売却を難しくする可能性があります。

農村は地価が全体的に低い

農地の需要は、農業が盛んな農村部のほうが大きい傾向にあります。こうした農村部にある農地のことを純農業地域と言います。

一方、都市部にある農地は都市的農業地域と呼ばれます。

もっと詳しく言えば、非線引き区域にある農用地区域が準農業地域で、市街化調整区域にある農用地区域が都市的農業地域ということです。

→都市計画区域・市街化調整区域とは?特殊な土地売却のコツをわかりやすく解説!純農業地域と都市的農業地域の価格相場は、以下の通りです。

| 地域 | 田の価格(10アール当たりの金額) | 畑の価格(10アール当たりの金額) |

|---|---|---|

| 純農業地域 | 120万7,000円 | 89万1,000円 |

| 都市的農業地域 | 336万4,000円 | 322万2,000円 |

※引用: 平成 29 年田畑売買価格等に関する調査結果(要旨) - 全国農業会議所

農業が盛んな純農業地域のほうが相場は高そうですが、実際は200万円以上も都市部のほうが高価格というのがわかります。

農地も通常の土地と同じく、アクセスが価格に影響するというのを知っておきましょう。

農地の売却価格を決める9つのポイント

過去に取引された農地の事例を見ると、同じような面積でも100万円ほどで取引されるものから、数千万円で取引されるものまで様々です。

なぜ、一見似たような農地の価格がこんなに違うのか、疑問に思う人も多いでしょう。

農地は面積に比例して価格が付くのではなく、以下の9つの項目も評価されて総合的に価格が決定します。

- 日照、乾湿、雨量などの状態

- 土壌や土層の状態

- 農道の状態

- 灌漑(かんがい)排水の状態

- 耕うんが難しいかどうか

- 集落との距離

- 集荷地との距離

- 災害のリスク

- 公法上・私法上の規制、成約など

農地としての質はこちらの9項目で評価され、その他にも面積の広さやアクセスの良さで判断されていきます。

ここからは、9つのポイントを1つずつ判断していきましょう。

①日照、乾湿、雨量などの状態

まず、その農地が基本的に農業に適しているかを判断していきます。

農業に適しているか見抜くポイントとしては、日照度、土地の乾湿度、降雨量などが挙げられます。

これらのポイントを抑えていることが、高額売却の第一歩となります。

②土壌や土層の状態

農地の土壌や土層の状態も、売却価格を決める上で重要なポイントです。

農地の土壌が汚染されている場合は、安全な農作物が作れないので論外です。

そのほかに、土層の状態、頑丈さも大きなポイントとなります。

宅地に転用しても地盤が脆弱なら、コンクリートで固めても評価は低くなってしまいます。

→土地を売る前に地盤調査するべき?誰がいくら費用を負担するの?

③農道の状態

農道とは、農業用に設けられた道路のことです。

農道が舗装されているか、横幅が十分な広さかどうかによって使える農機具が限られるので、ここの質が高いかどうかは重要なポイントです。

農道が古く、荒れていたとしても、自治体に話を通して早急に対応してくれるか分からないので、注意しましょう。

④灌漑(かんがい)排水の状態

灌漑(かんがい)とは、農地に外部から人工的に水を供給することです。

灌漑と排水は一体で評価されることが多く、仕組みが上手く稼働していないと評価は低くなってしまいます。

自分で改善できる部分は、売却前に手を入れることをおすすめします。

⑤耕うんが難しいかどうか

耕うんとは田畑を耕す作業の一つで、作物の種まきや土壌の改善などを指します。

耕うんがしやすいような地質か、耕うん機をスムーズに導入できる農道状況かなどで、総合的に判断していきます。

⑥集落との距離

人が生活している集落と、農地の距離がどれくらい近いかどうかでも評価は変わってきます。

集落・都市部から近い順に農地は第1種>第2種>第3種と分類されていきます。

| 農地の種類 | 内容・特徴 | 転用に関する制限 |

|---|---|---|

| 農用地区域内農地 | 農業利用が原則であり、開発行為が制限されている | あり(転用は原則不可) |

| 甲種農地 | 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった8年以内の優良農地 | あり(転用は原則不可) |

| 第1種農地 | 農業公共投資(土地改良事業)の対象となった土地 | あり(転用は原則不可・公共事業で転用の必要がある場合のみ可) |

| 第2種農地 | 将来的に都市化する可能性のある農地・公共投資の対象となっていない小規模農地 | 一部あり(転用は他の土地が転用できない場合許可) |

| 第3種農地 | 生産性の高い集団的農地区域内の農地 | なし(転用は原則可能) |

転用に関するルールも分類ごとに変わってくるので、不動産会社にしっかり確認しましょう。

⑦集荷地との距離

集荷地とは、農地で採れた作物を集める場所のことです。

こことの距離が遠いほど農業のコストがかかるため、評価は低くなってしまいます。

⑧災害のリスク

浸水、土砂崩れに遭いやすいようなエリアの農地は、評価が低くなりがちです。

もちろん面積やアクセスの良さも大事ですが、農家からすればやはり安定的に農業が出来ることが何より大事です。

そう考えれば、たとえ不動産会社からの査定評価が高くても、災害のリスクがあと買ってもらえる可能性は低いです。

⑨公法上・私法上の規制、制約など

その他、公法上、私法上の規制、制約があるかどうかもチェックされます。

規制は自治体によっても異なるので、事前に確認しておきましょう。

農地転用の条件

前述の通り、農地の取引は制限が厳しいのが難点ですが、用途を変更さえすれば、この制限を受けることなく高値売却をめざせます。

この、農地を土地に変更することを転用といいます。

転用をすると、農家以外に売らなければならないという規則に縛られなくなり、ネットを使った大規模な宣伝も可能になります。

ただ、転用できるかどうかには条件があり、すべての土地でおこなえるわけではありません。

転用をおこなえるかの基準として、立地基準、一般基準の2種類があります。

基準は細かく厳しく設定されているので注意しましょう。

立地基準

立地基準とは、農地の区分で転用の可否を決める基準のことです。

区分は細かく決まっていますが、簡単に言うと優良かつ大規模なところほど転用ができず、市街地に近く規模が小さい土地ほど転用しやすいということです。

優良な農地を更地にして上に物件を建てるというのは、国の政策の逆をいく行為でもあるので、許可は基本的にはおりません。

どの区分に該当するかは地域の農業委員会に決めるのが最も確実です。

主な農地の種類と転用制限

立地基準は農地を以下の5種類に分けています。

- 農用地区区域内農地

- 甲種農地

- 第1種農地

- 第2種農地

- 第3種農地

これらの農地の内容と、転用制限は以下の通りです。

| 農地の種類 | 内容・特徴 | 転用に関する制限 |

|---|---|---|

| 農用地区域内農地 | 農業利用が原則であり、開発行為が制限されている | あり(転用は原則不可) |

| 甲種農地 | 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった8年以内の優良農地 | あり(転用は原則不可) |

| 第1種農地 | 農業公共投資(土地改良事業)の対象となった土地 | あり(転用は原則不可・公共事業で転用の必要がある場合のみ可) |

| 第2種農地 | 将来的に都市化する可能性のある農地・公共投資の対象となっていない小規模農地 | 一部あり(転用は他の土地が転用できない場合許可) |

| 第3種農地 | 生産性の高い集団的農地区域内の農地 | なし(転用は原則可能) |

こうして見ると、第2種・第3種農地以外は個人の所有者が転用申請をするのはほぼ不可能と言って良いでしょう。

まずは自分の農地が5種類のうちどれに当てはまるかを農業委員会(各自治体に属する)に問い合わせてみましょう。

一般基準

一般基準は、農地をどのような用途に転用するかの申請に対する審査基準です。

「土地として売ったほうがお得だから」といった安易な目的では、申請を通すことはできません。

一般基準には、持ち主の資力や信用、面積、周囲への影響などが含まれており、厳しくチェックされます。

基準が多くあってわかりにくい部分もありますが、要するに「転用した後の土地はキチンと使えるのか」を見定める作業ということです。

一般基準の主な項目

一般基準は大きく以下の9項目に分けることができます。

- 申請者の資金力・信用が十分ある

- 転用する農地に関わる人達(農作物の販売業者など)から同意が得られている

- 転用後は目的のためにしっかり利用する見込みがある

- 転用目的が自治体のルールなどで規制されていない

- 事業目的の転用なら、既に協議をおこなっているか

- 転用後に合筆する場合は規制に抵触しないか

- 目的を実行できるのに十分な広さ・アクセスがあるか

- 転用によって周辺農地に影響が出ないような措置を実施できるか

- あくまで一時的なら確実に農地に戻せる見込みがあるか

一般基準はまず転用後の目的に対する実現性が見られます。

そのため、転用申請をする前にさまざまなリスクを考慮する必要があるというわけです。

農地売却の流れ

農地売却は、売買契約までは普通の不動産と同じ流れで進んでいきます。

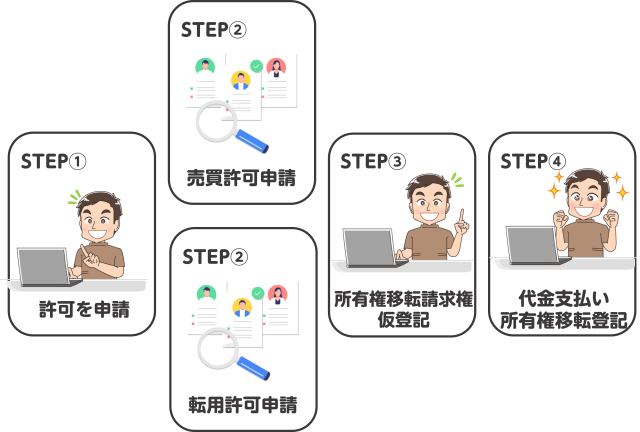

売買契約以降の流れは、以下の通りです。

- 農業委員会に許可を申請

- 売買/転用許可申請

- 所有権移転請求権仮登記

- 代金支払い・所有権移転登記

少しわかりにくいので、流れを図解した結果がこちらとなります。

一般的な不動産売却との違いは、各自治体にある農業委員会の許可が必要だということです。

売買契約が結ばれたにも関わらず、許可が下りないということもあるので注意しましょう。

仮登記とは?

農地売却では、普通の不動産売却ではあまりおこなわれない仮登記という手続きがおこなわれます。

農地売却の手続きは申請が必要になりますが、手続き自体は許可が下りる前に進めていきます。

売買許可・転用許可が下りる前におこなう登記のことを、仮登記と言うのです。

通常の登記と違い確定ではないので注意しましょう。

農業委員会が不許可にしたときの対応

売買許可、転用許可が下りなかった場合、売買契約は無効となってしまいます。

通常の不動産売買ではペナルティを受けなければいけない状況ですが、農地の場合は違約金を払わなくてもよいことになっています。

手付金も、そのまま買い手に返還することが認められています。

ただ、一方的な都合で売却をキャンセルすれば、もちろん手付金倍返しの対象となるので注意しましょう。

農地売却で発生する税金・費用

農地を売却する場合にかかる税金は、普通の土地売却と変わらず、印紙税に譲渡所得税などが課されます。

もちろん、仲介業者に売却を頼んだ場合は、仲介手数料も発生します。

→仲介手数料の相場はいくら?なぜ払うの?根拠・計算方法・値引きのコツ

譲渡所得税は不動産の購入費より売却額のほうが大きいときに発生しますが、多くの方は農地を購入したときの価格などわからないでしょう。

この場合は、日本不動産研究所というところが出している市街地価格指数などを使って概算値を算出するようになります。

詳しい方法は不動産会社に聞いてみましょう。

恐らく、よっぽどアクセスが良く面積が広い農地以外、譲渡所得税は発生しませんから、仲介手数料と諸費用を含めて、農地売却額の10%前後が税金・費用の合計額といったところでしょうか。

➝土地売却にかかる税金まとめ!節税・計算方法と特例・控除について解説農地を高額で売却するコツ

農地は売却しづらい不動産ですが、できるだけ高額で売却するためにはいくつかコツがあります。

それぞれのコツを以下に解説していきます。

複数の業者を比較する

農地の価値は場所や条件、市場状況によって大きく変動します。

そのため、一つの不動産業者だけに頼るのではなく、複数の業者に査定を依頼し比較することが重要です。

各業者は異なる専門知識や経験、市場理解を持っていますので、幅広い視点からの評価を得ることができます。

複数社に依頼することで、農地の価値を理解し、適切な価格で売却するための情報を得ることができます。

5年以上所有してから売る

譲渡所得税により、農地を売却する場合には5年以上所有していると節税につながります。

5年以内に売却するのに比べて、税率は約半分となります。

大幅な節税につながるので、所有期間が5年近くの人は意識してみると良いでしょう。

農地をきれいに保つ

売却予定の農地は、できるだけ綺麗に保っておきましょう。

不用品の排除、草木の管理、排水路のメンテナンスなど、定期的なケアは農地の価値を維持し、より魅力的な販売物件とするために不可欠です。

また、農地が適切に管理されていると、購入者は将来のメンテナンス費用が抑えられるので、売却価格を高める要因となります。

さらに、きれいな農地は写真や広告でもよく映え、関心を引きつけることができます。

農地を売却する時の注意点

農地を売却する時の注意点について説明します。

不動産と異なり農地は転用を行わなければ農地としてしか土地を利用することが出来ないので、価値が生みづらいです。

転用を先に行っておくことで、不動産買取業者や仲介業者にスムーズに売却をすることが出来ます。

その他にも農地だからこその注意点があるのでしっかりと見ていきましょう。

農地のまま売ると価格が低くなりやすい

農地を農地のまま売却してしまうと、農業などを営んでいる人以外からは需要がありません。

そのため自然と売却価格が低くなってしまいます。

また、農地を農地として売却する際は専属の農業従事者である・50ha以上所有している等の条件があり、簡単には手が出しにくくなってしまいます。

農地以外にも利用できるように転用を行ってから売却することで価格が低くなることなく売却をすることが可能です。

周辺環境の整備が必要な場合がある

農地の場合は問題が無かった土地でも、転用して宅地などでも利用できるようにするためには、農地と道が繋がっているようにしなければなりません。

農地のある場所によっては、農地周りの周辺環境を整備する必要があります。

道路を整備するためには、費用と時間がかかってしまうので、依頼者の努力だけで短期間で周辺環境整備が出来るわけではありません。

また、周辺環境を整備する際は建築基準法に準ずる条件を満たす必要があるので建築士などの専門的な知識を有する人の助言を求める必要があります。

転用した後はすぐに売却しなければいけない

農地を転用後に一時的に利用してその後売却するというのは認められていないため、転用後はすぐに農地を売却する必要があります。

農地を転用した後に売却するためにも、スケジュール調整等を行いながら売却をしなければなりません。

個人でスケジュールの調整と転用を行うノは、難しいため一括査定などを利用して農地の買取などを何度も行っているプロに任せるようにしましょう。

農地売却に関するよくある質問

農地を売却する際によくある質問について回答していきます。

農地は住居用の不動産と違い農地だからこその特徴があります。

よくある質問をしっかりと確認してスムーズに売却できるようにしましょう。

農地は売却しにくいの?

住居用の不動産であれば、住むために必要なので需要は高いです。

しかし農地は農業をやる人・やりたい人にしか需要がありません。

そのため農地は不動産よりも売却がしにくいです。

土地仲介業者などでは売却がしにくいですが、土地買取業者であれば農地でも売却がしやすいです。

一括査定などを利用すれば、複数の不動産に一度で売却価格の査定をしてもらえるので買取業者を見つけやすいです。

農地を農地以外の方法で利用しても問題はありませんか?

農地の場所によって問題の有無が異なります。

農地をその他の目的で利用する場合は転用を行う必要があります。

農地を農地以外の目的で利用すること

転用をする場合は、農業委員会又は都道府県から許可を取る必要があります。

日本の第一次産業を守るためにも農地を転用して利用する際は、必ず許可を取るようにしましょう。

許可が下りない場合は、転用をすることが出来ないので注意が必要です。

農地委員会って何?

農地委員会は農地の売買や貸借に問題がないか判断する行政委員会の一つです。

各市町村に設置されているので、転用などの許可を取る際にも農地委員会からの許可が必要です。

その他の農地に関する相談なども受け付けています。

農地売却は事前に必要手続きとフローを把握しておく

農地売却の方法は、他の不動産と少し異なります。

そのため、どのタイミングで農業委員会に申請するかといった手続きや流れの確認は重要です。

また、特に代々受け継がれた農地は家族の誰かが売却に反対する可能性もあります。

所有者に売る気があれば手続きは可能ですが、なるべくは家族全員が一致した意見を持っていることが理想的です。

こうした議論は時間がかかってしまうので、決して焦らず、時間に余裕を持って準備していきましょう。

当サイトは東晶貿易株式会社が

当サイトは東晶貿易株式会社が