- 本ページにはPRリンクが含まれます。

-

当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。

土地には定価がないので、売却の際は査定をする必要があります。

土地の査定は、「どんな用途があるか」を見ていきます。

街の中心部に近い土地なら家を建てても店舗を建てても便利ですし、面積が広ければ大規模なテナントも進出できます。

こうした需要の高い土地は、査定額も高くなっていくのです。

そこで今回この記事では、土地を査定する方法について自分で査定する方法と不動産会社に依頼する方法について詳しく解説していきます。

土地の査定は大きく3つの査定方法がありますが、査定方法によって評価額が大きく異なる可能性もあるので注意が必要です。

土地査定は無料で出来る!コスト0で相場を自分で調べる方法と査定方法・注意点土地の2種類の査定方法

土地の査定は、簡易査定(机上査定)と訪問査定という2種類の方法があります。

それぞれかかる日数や正確性が異なり、使い分けることで上手く土地を売ることができます。

それではここから、2つの査定方法の違いを分かりやすく解説していきます!

➝ 不動産の簡易査定(机上査定)とは?査定方法と注意点を解説

簡易査定(机上査定)

簡易査定とは、机上査定ともいわれる方法です。

不動産の実物をチェックすることなく、概要やデータをもとに簡易的に土地を査定します。

売却の検討段階である、仲介先を探しているという方にとっては、おすすめの方法です。

名前に簡易とついているので、信憑性が低いのではないかと考える人も多いですが、実際に訪問していないとはいえ、数多くの取引事例、土地相場をものに算出されているので、十分に信頼できます。

簡易査定のメリット

簡易査定のメリットは、個人情報の共有を最低限で済ませることができることです。

特に、相続された土地の査定を頼む場合は、相続理由などのあまり言いたくない情報を教えなくてはなりません。

また、媒介契約の誘いを断りやすいという点もメリットの1つです。

査定をおこなった後、業者は何としても媒介契約を結ぼうと営業をかけてきます。

連絡先を教えておくと、ひっきりなしに電話がかかってくることもあるので、まだ売却を検討中だという方にはおすすめです。

簡易査定のデメリット

デメリットは、周辺地域などの情報が反映されていないことです。

駅へのアクセスが便利だったり、高台に位置していて眺めが良かったりすると、査定額は高くなります。

また、上に建っている物件の状況が反映されていないことも、土地ならではのデメリットです。

物件の状態によって、一緒に売却するのか、物件は解体して土地だけ売却するのかの方針が変わります。

解体するとなれば数十万円の費用がかかってきますので、物件の状態を業者に把握しないまま売り出しを決めるのは危険です。

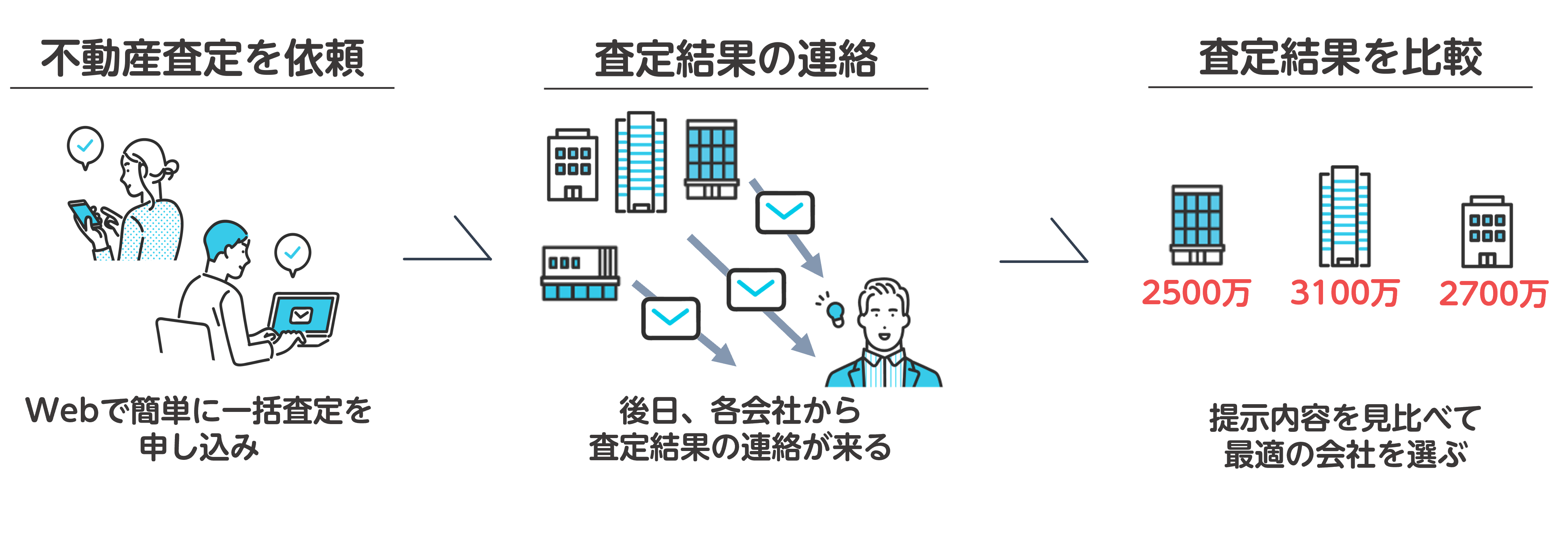

簡易査定は一括で複数社に依頼するのがおすすめな方法

簡易査定は正確さに問題がありますが、結果が出るまで手間がかからないのが魅力的な方法です。

そんな簡易査定の特徴を生かし、一括査定サイトで複数社に一気に査定依頼をするのがおすすめな方法です。

査定額を比較することで土地の平均相場が見えてきますし、それぞれの業者が土地をどう評価しているかも確認できるためです。

契約する業者を選別する段階で簡易査定を利用するのがおすすめの方法です。

訪問査定

訪問査定では、簡易査定に加えて、現地調査の結果も加味して査定額を算出する方法です。

地質の状態や、騒音についてなどの近隣状況のほか、簡易査定ではわからない情報が盛り込まれるので、より正確な査定価格が算出される方法です。

土地売却を具体的に検討している方には、実際の売却額により近い金額がわかるので、おすすめです。

この訪問査定で算出された額は、そのまま土地の売り出し価格を決めるときの参考額となります。

訪問査定のメリット

メリットは、土地の実態に近い査定額を出してもらえることです。

特に家付きの場合などは、訪問してみてもらうことが大切です。

また、他にも、業者に直接質問をすることができます。

土地売却は、他の不動産よりも権利関係や手続きが複雑です。

そのため、事前に業者からアドバイスをもらえるのはかなり良いことです。

地質調査、汚染調査、測量、境界の決定など、土地の状況に応じてどのような手続きが必要で、どれくらいの費用がかかるのかを教えてもくれるので、本気で売却を検討している方におすすめです。

訪問査定のデメリット

訪問査定は、査定をおこなうための時間をとる必要があります。

もし、今住んでいるマイホームの土地を売却するというのであれば、時間をとるのは簡単ですが、両親から相続した土地で他県にあるという場合は大変です。

また、周辺環境の調査も一緒におこなわれるので、場合によっては近隣の方に迷惑をかけてしまいます。

加えて、相続された土地の売却を検討していることを、周りにあまり知られたくない場合もあるでしょう。

もし、どうしても近隣の方に知られたくないのであれば、その旨を相談しておきましょう。

土地売却で訪問査定は避けて通れない

ここまで2種類の査定方法を紹介しましたが、「2つのうちどちらか一方を選ぶ」というわけではありません。

今は不動産会社と契約をする前にその業者の訪問査定を受ける必要があるので、以下の2通りの流れのうちどちらか一方を選ぶだけでしかありません。

複数社を比較できることから、前者の流れを取るほうが土地売却ではおすすめです。

逆に言えば、査定の依頼先イコール媒介契約の候補でもあるので、「査定だけならどこでもいいや」とはなりません。

検査・保証サービスまでしっかり調べた上で査定を依頼しましょう。

※保証も充実しているおすすめ不動産会社はこちらにまとめてあります!

➝

【2023年】大手不動産会社ランキング!売上高・売却仲介件数・評判を比較!信頼できるのはどこ?土地の査定額を自分で調べる方法

いざ土地を査定してもらおうと考えても、近くの不動産会社を探し、資料をそろえ、時間を作って査定を依頼するのは結構な労力が要ります。

そんな方におすすめなのが、ネットでもできる以下の土地査定の方法です。

- 不動産ポータルサイトで調べる方法

- 土地総合情報システムで調べる方法

- 不動産一括査定サイトで調べる方法

ここからは、それぞれの方法をより詳しく紹介していきます。

不動産ポータルサイトで調べる方法

ポータルサイトとはSUUMO、アットホームなど、多くの方が利用する大手総合情報サイトのことです。

上はSUUMOで東京都港区の土地を検索した結果ですが、このように、売出し中の土地を一気に見ることができます。

条件の絞り込みも出来るので、周辺の類似した土地がいくらで売られているのかを調べ、査定額の参考にすることができます。

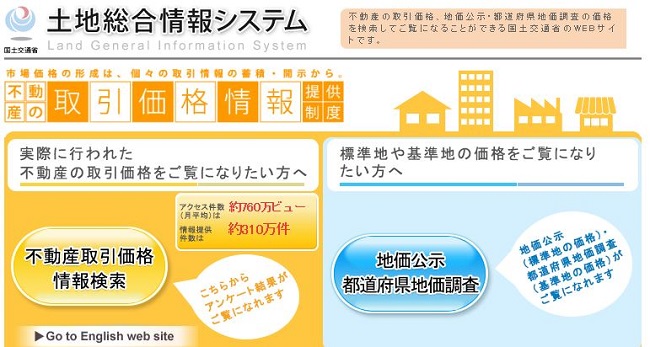

土地総合情報システムで調べる方法

土地情報総合システムとは、国土交通省が運営している不動産情報サービスです。

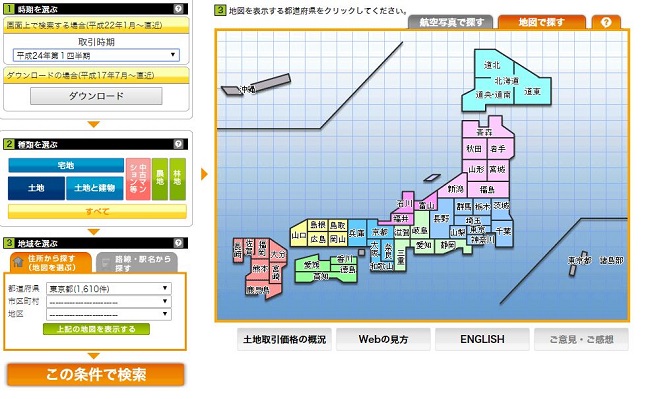

土地総合システムは、以下の2通りのサービスを使って査定額を算出できます。

1.不動産取引価格情報検索

不動産取引価格情報検索は、実際に日本全国で取引されたデータを検索することの出来るシステムです。

この機能を利用することで簡単に土地の査定額を調べることが出来るので、初めての人にもおすすめの方法です。

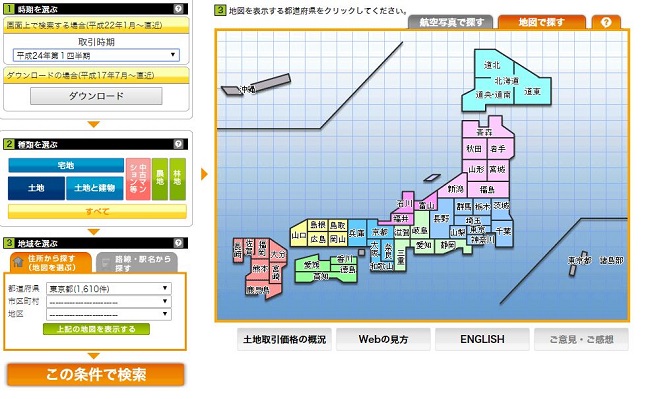

こちらの画面で取引時期、エリアを絞り込めば、具体的な取引内容を見ることができます。

こちらで確認できる項目は、以下の通りです。

- 所在地

- 地域区分

- 最寄り駅と距離

- 取引総額

- 坪単価

- 面積

- 平米単価

- 土地の形状

- 今後の利用目的

- 前面道路(幅員/種類/方位)

- 都市計画

- 建ぺい率

- 容積率

- 取引時期

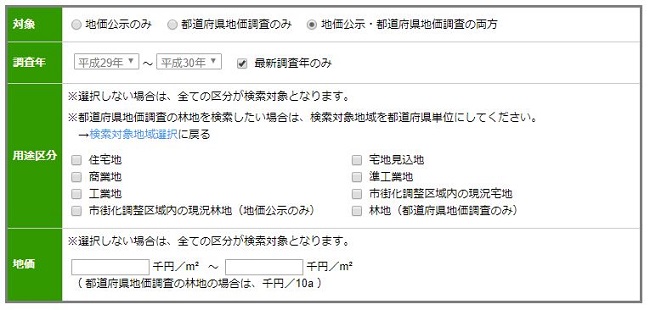

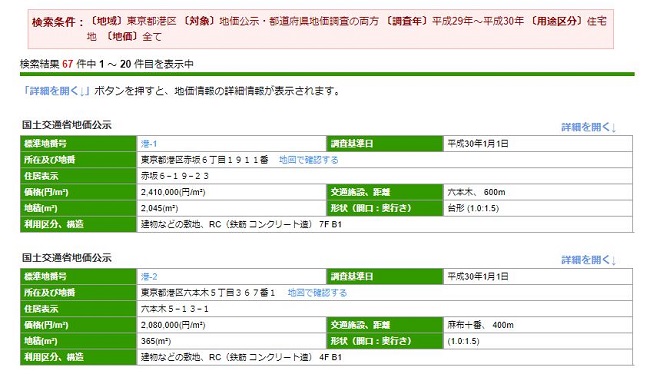

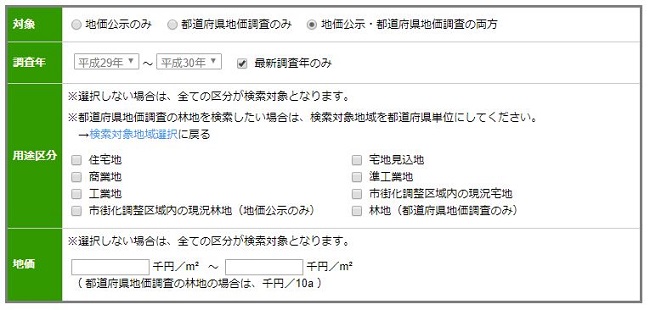

2.地価公示都道府県地価調査

地価公示都道府県地価調査では、土地の標準価格と基準価格を調べることができます。

こちらの検索フォームに調べたい土地タイプを記入すれば、以下のように地価の公示がまとめて出てきます。

ただ、不動産売却は公示地価ではなく市場価格で取引されますし、このサービスは全てのエリアを抑えているわけではないので、利用頻度は多くありません。

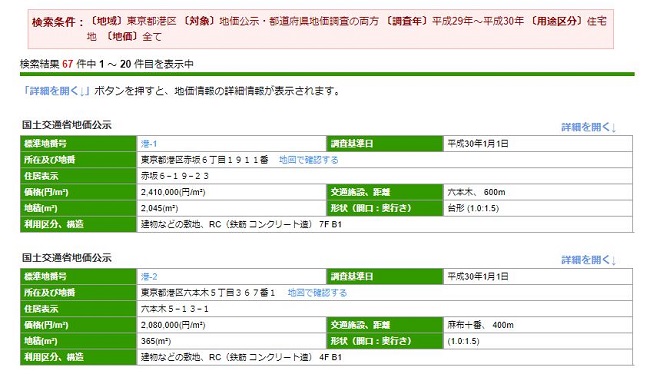

3.不動産一括査定サービスを使う

近年、土地や中古住宅を売りたい方の多くが利用しているのが、一括査定サービスです。

土地のカンタンな情報を連絡先を記入(所要時間約60秒)するだけで、複数社(当サイトは最大6社)に査定を依頼することができます。

一括査定サービスは登録業者の広告料で運営されているので、無料で使うことができますよ!

※現在、一括査定サイトは大小合わせて50サイト近く存在します。どれを使えば良いかわからない方は、こちらのおすすめランキングをご覧ください!

→不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気15社を厳選紹介【2023年最新】

土地の査定で評価される11のポイント

この記事の監修

日本FP協会会員(CFP®認定者)/宅地建物取引主任者/賃貸不動産経営管理士

37年間、金融業界でお客様のさまざまな失敗を見て、そして再生プランをご提供させていただきました。その経験こそが、リスクを回避するために必要な知見であり、当事務所の実力であると確信しています。

FPは公平・中立にプロとしての知識やスキルを活かして、本当にお客さんのためになるものを考えていかなければならないのです。

ご相談はライフプランや投資、土地活用、相続対策、保険の見直し等、トータルで1000件を超えるご相談を頂きました。

特に土地に関しましては、高額で取引されますが、同じ顔をした土地はなくそれぞれに特徴があります。従いまして、査定も慎重に行う必要があります。

但し、土地取引にもある一定のルールが存在していますから、まずは、売却や購入のきっかけになるように一読され参考になされてください。

ぜひ、皆様の「夢の実現」のためにご活用願います。

「お客様の資産と御家族を守る」ファイナンシャルプランナーのHP

https://brain-tp.com/

土地を査定するときは、以下の11のポイントを重点的に調べます。

土地査定のポイント

- 路線価

- 面積

- 地形

- 高低差

- 前面道路の幅員

- 間口・奥行

- 過去の売買取引事例

- 立地

- 地目

- 法規制

- 環境問題

上記の項目を調べ、一般的な土地に比べてどのような強み/弱みがあるのかを結論付けて、その情報をもとに価格を決めていきます。

①路線価

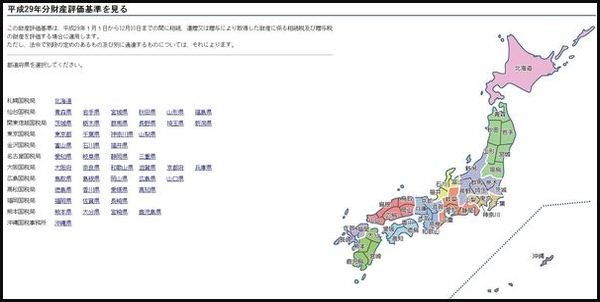

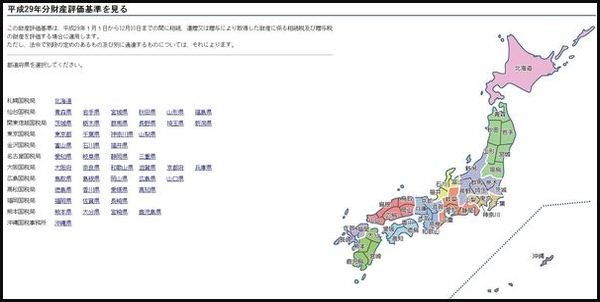

路線価とは、国税庁が毎年1月1日時点の市街地における宅地の評価を、7月上旬に発表している道路の価格のことです。

相続税や贈与税の計算に使用されることが一般的ですが、土地価格を算出するときは、隣接している道路の正面路線価に面積をかけます。隣接道路の路線価が高い場合には、土地価格も高くなります。

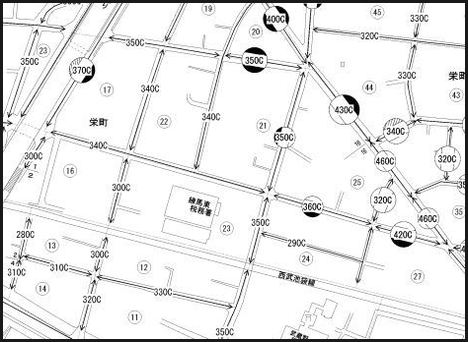

路線価は、国土交通省が提供している路線価図というマップから知る事が出来ます。

路線価図から算出できる価格は実際の取引の8割程度で、路線価に宅地の面積を乗じて、その価格に1.25倍すれば成約価格のかなり近似値まで知ることができます。

ここからは、路線価図を使って査定額を算出する方法を紹介していきます。

路線価図はネットから誰でもアクセスできる

路線価図がまとめてあるのは「財政評価基準書 路線価図・評価倍率表」というサイトです。これは、会員制ではないので誰でもアクセスすることができます。

サイトを開くと地域を選択する画面が現れます。最初に都道府県、次に市区町村…と地域を絞り込んでいきましょう。

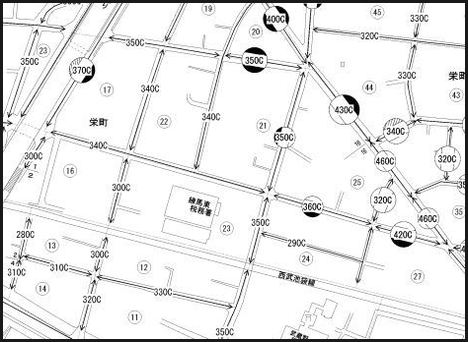

絞り込むと、こういった地図がでてきます。円の中に350Cや370Cと書かれていますが、これは1平方メートルあたりの評価額(単位:千円)という意味なので、350Cは35万円/㎡の土地だということになります。

土地の面積がわかれば、1㎡当たりの評価額を換算し、1.25倍すれば簡単に成約価格を求められます。

ちなみに、Cというのは土地の借地権の割合を示したものなので、売る際は無視しても構いません。

| 記号 |

借地権の割合 |

| A |

90% |

| B |

80% |

| C |

70% |

| D |

60% |

| E |

50% |

| F |

40% |

| G |

30% |

土地の評価額を正確に算出するには補正・加算が必要

上の計算式が基本的な算出の仕方ですが、全ての土地に適用できるわけではありません。

同じ100㎡の土地でもギザギザだったり細長かったりすれば、四角い土地より利用できる面積が狭くなるので、評価額は低くなるはずです。

このように、土地の形状によって価格を補正する必要があるのです。

補正で使われる方法は、以下の3種類です。

- 奥行価格補正:路線から見た奥行の距離で価格を補正

- 側方路線影響加算:2つの路線に接する角地を補正

- 二方路線影響加算:裏・表で路線に挟まれた土地を補正

詳しくはこちらをご覧ください!

→

土地の評価額を補正・修正する3つの方法

②面積

土地の面積も査定では重視されます。50㎡未満になると高値は付きにくくなりますが、逆に広すぎても用途に困るので売れにくくなります。

広すぎる土地は分筆をして最適な面積に分けるのがおすすめです。

➝土地を分筆して売却する方法と注意点をわかりやすく解説!

土地の切り方によっては損をすることもある

分筆をすれば、常にお得に売れるというわけではありません。土地の切り方次第では前より価値が下がるということもあります。

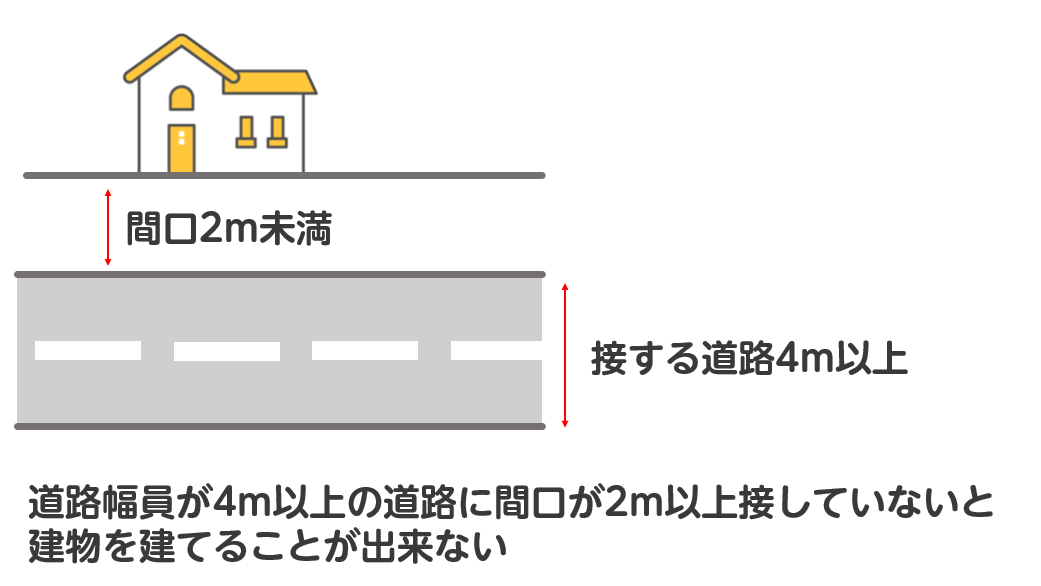

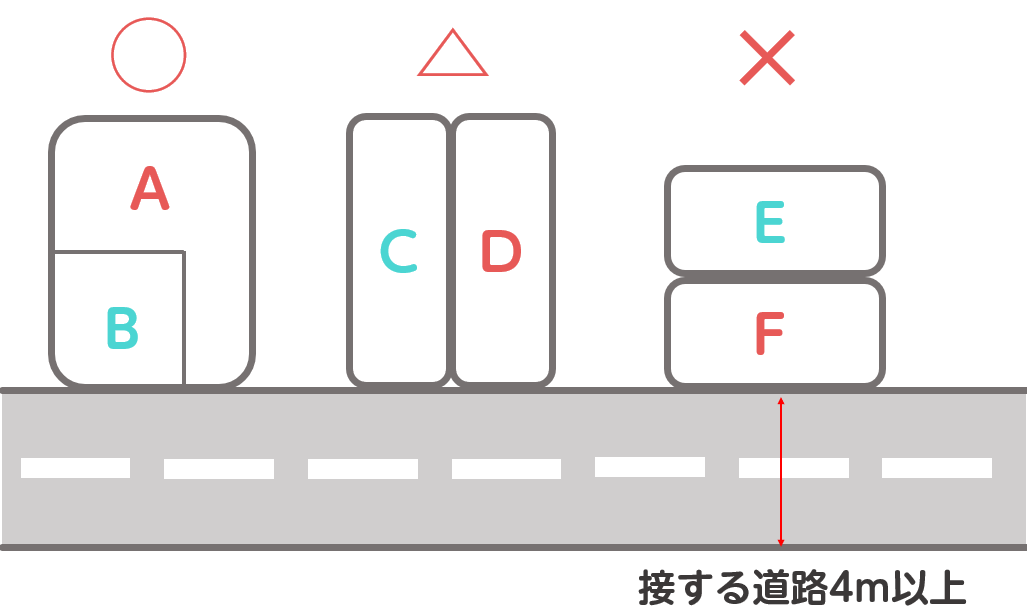

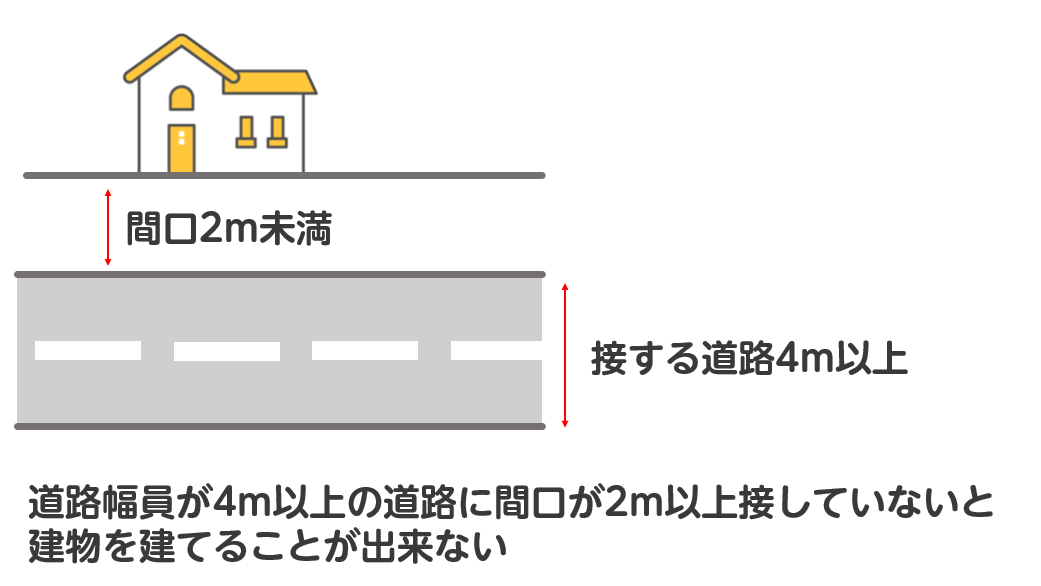

また、土地に家を建てる際は、以下のような規則が建築基準法で定められています。

敷地は原則、道路幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していないと、建築基準法で家を建てることが出来ないとされています。

但し、ある一定の条件を満たせば、その道路を建築基準法上の道路とみなすという救済措置(建築基準法第42条2項)があります。

そのため、分けた2つの土地はどちらも道路に2m以上接していなければいけません。

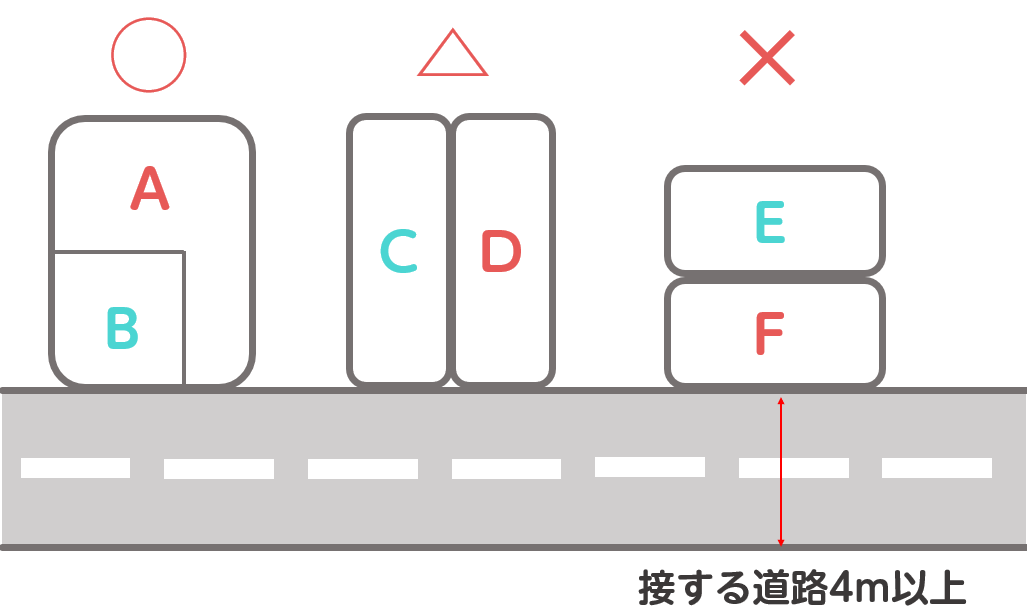

こちらは土地を切り分けた3つの例です。

一番左は旗竿地という、高級住宅街で良く見られるパターンです。税金対策でBの部分を売り、残ったAの部分に住み続けるのが一般的です。

真ん中はバランスよく切り分けているように感じますが、住宅を建てられるスペースが狭すぎるため住宅地として売れない可能性が高いです。

一番右は、土地Eが接道義務を満たしていないので、新たな家を建てる事は認められません。

建築基準法や利用価値が損なわれないように、一度、土地家屋調査士へ相談してから分筆を計画しましょう。

隣り合った土地は合筆で一つにできる

分筆の逆で、隣り合った小規模の土地を一つの土地にして売る方法もあります。

合筆という方法で、隣り合う土地の所有者が同じ場合に認められます。

合筆は自分で登記をすることもできます。かかる費用も数千円程度で済むので、専門家に頼んで1万円以上払うのがもったいないという方におすすめです。

但し、合筆の条件は意外に厳しく、不動産登記法第41条や不動産登記規則第105条で事前に確認する必要があります。こちらに合筆条件をまとめているので、参考にしてください!

→

土地の合筆は自分でおこなうべき!費用はどれくらいかかる?

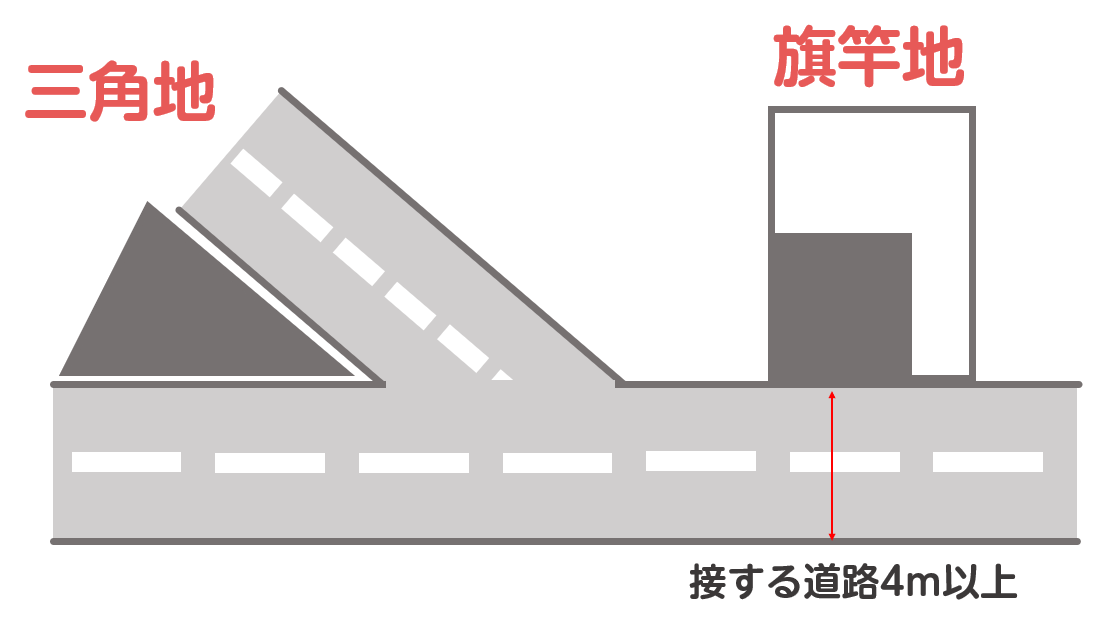

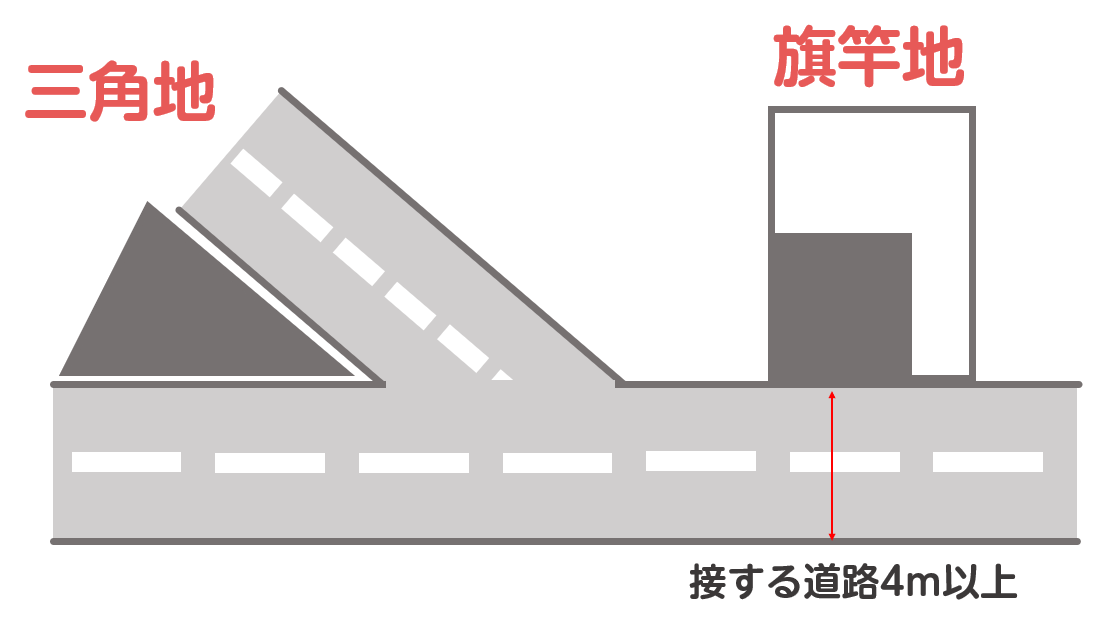

③形状

形の悪い土地は、その分価値が下がります。

上のような旗竿地、三角地は有効利用できる面積が小さく、家を建てようとしても建築基準にひっかかる可能性があります。

面積が小さい土地ほど形状が重要になってくるのです。

売れやすい土地は正方形に近い四角

面積が広い土地でも、形が特殊だと建てられる家は小さくなってしまいます。

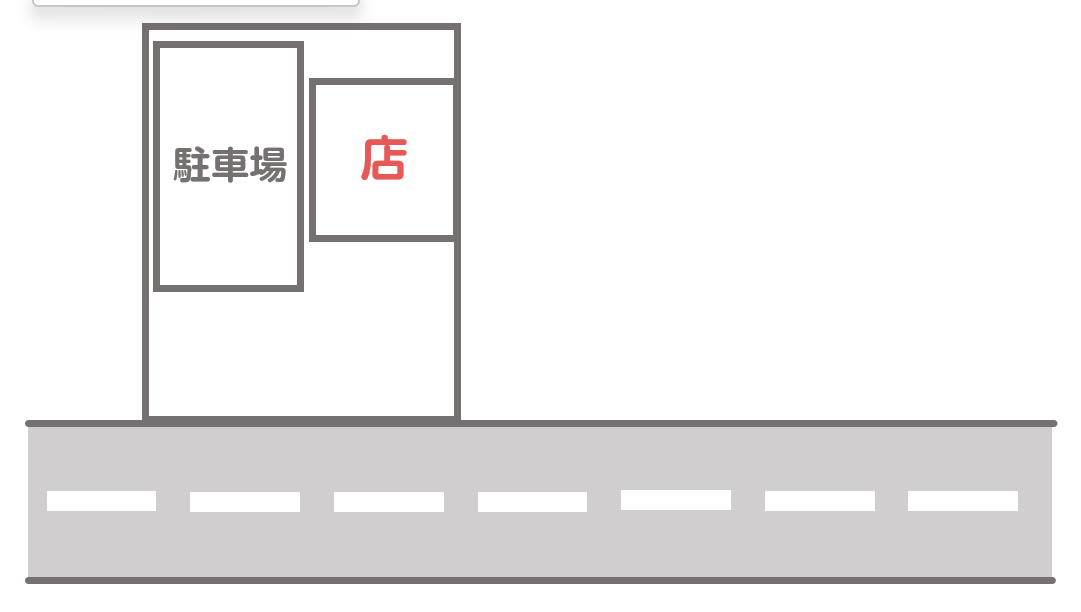

逆に利用価値が高い土地は、正方形に近い四角形です。面積を最大限活かすことができるため、幅広い用途に利用できます。

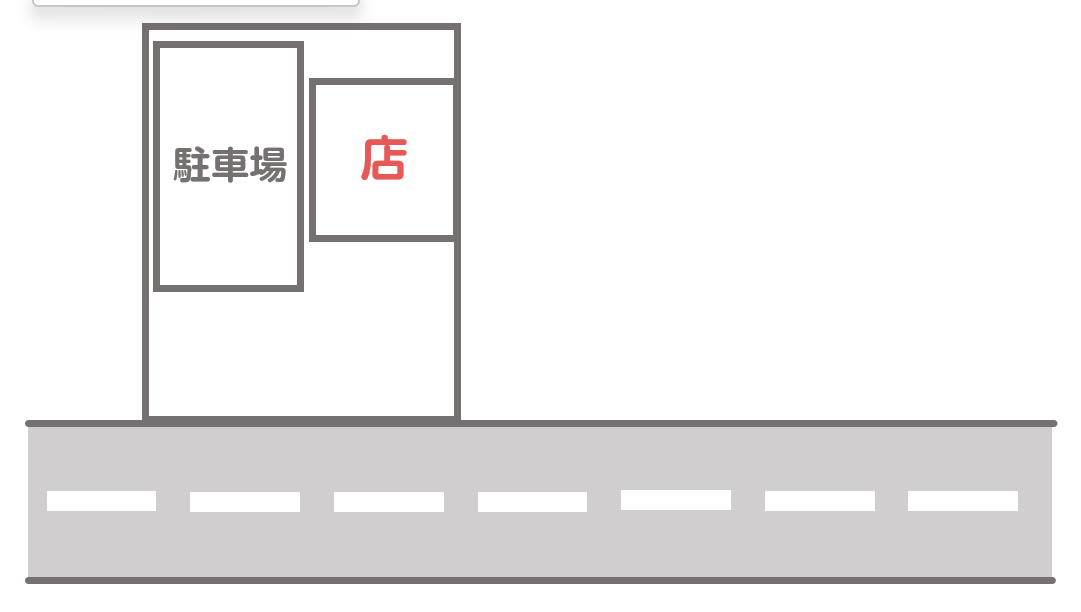

ただ、例えば道路から細長く奥に延びている土地は、このように入口に駐車場を置き奥に店舗を置くこともできるので、商業地として一定の人気があります。

土地形状が売却に不利だと思っても、それを求める買主は必ずいるので、売れない土地はないと信じて、あきらめないようにしましょう。

④高低差

周辺の道路より一段高かったり、低かったりすると査定価格は下がってしまいます。

接する道路と高低差があるのは危険ですし、ガス・水道を引く際にコストがかかります。

低い土地は排水をポンプアップするコストがかかりますし、高い土地は階段を設けるコストがかかります。このように、買った後に余計な手間・費用がかかる土地は売却価格を低くすることで買主の施工依頼費を確保します。

但し、自然災害が多い今日、ハザードマップから水害の危険性があるエリアでは、高い土地が有益である場合もあります。

傾斜地は家を建てる前に造成が必要

傾斜した土地は家を建てる前に造成をする必要があります。これは買主に大きな負担となるので、よほどアクセスの良い傾斜地でないと売れにくいです。

では、売却前に造成をすればどうかという話ですが、造成は整地などの土地をならす作業とは違い、土地を新たに造り上げる(切土、盛土)レベルでおこないます。

➝土地の整地と更地・造成は何が違う?

傾斜の角度があまりに強い場合は、不動産会社に買い取ってもらうのも一つの手です。

高低差を活かせば買主のニーズに合った土地活用ができる

土地が道路より高い場合は、玄関までスロープ・階段を設置することで弱点を補うことができます。

また、土地が高ければ道路まで掘り下げて駐車場にすることや、外構費はかかりますが、掘り込み車庫とすることで有効に活用出来ます。

地下に掘れる余地もあるので、1階に掘りごたつを作りたい方などにもおすすめできます。

反対に土地が道路より低い場合は工事費はかさみますが、防音性・保温性に優れているので「ピアノやワインセラーの設置におすすめ」とPRできます。

高低差のある土地も活用方法は無数にありますが、上手く宣伝してくれるかは契約する不動産会社の実力によるところが大きいでしょう。

⑤前面道路の幅員

接する道路の幅が狭いと、土地利用できる面積は実際の面積よりも狭くなります。

道路は救急車両のような大きい車両が通ることや、火災時の延焼を食い止めることも考えて、横幅4m以上を確保することが義務付けられています。前面道路が4m未満の場合は、道路の中心から2m後退しなければいけません。

土地の正面を横切る道路が横幅3mしかないなら、自ら敷地内に0.5mの隙間を作ってその後ろに家を建てる(セットバック)必要があるのです。

大きい家が建てにくくなりますし、単純に危ないということで、前面道路が狭い土地の査定額は低くなる傾向にあります。

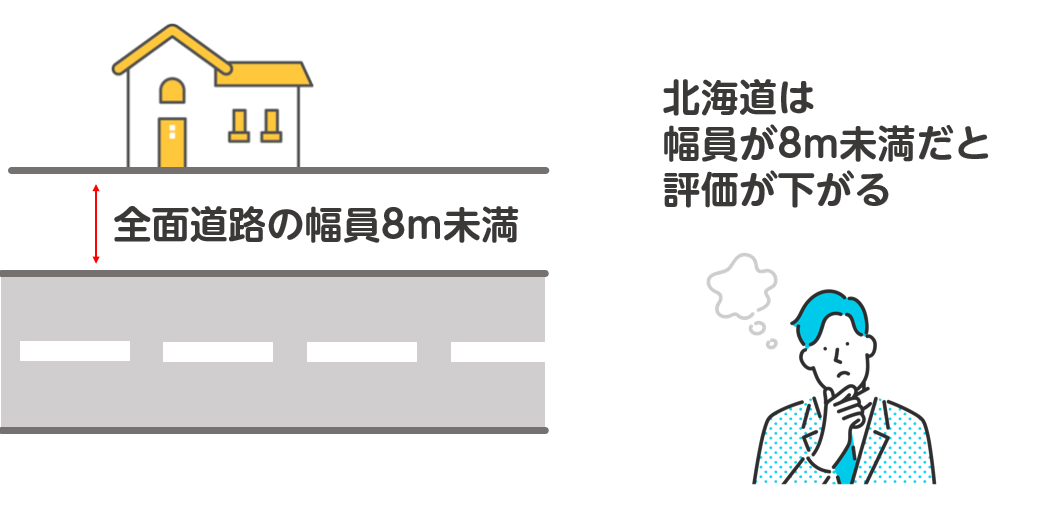

北海道は幅員が8m未満だと価値が大きく下がる

北海道では、前面道路の幅員が8m未満だと評価が下がります。

自治体の除雪車が通れないので、自分で除雪作業をおこなう必要があるからです。

但し、4m~8mでも町内会費で除雪を実施しているエリアもありますので事前に調査が必要です。

北海道に限らず、雪国は自動車がスリップすることも考えて幅員は広いほうが高く査定してもらいがちです。

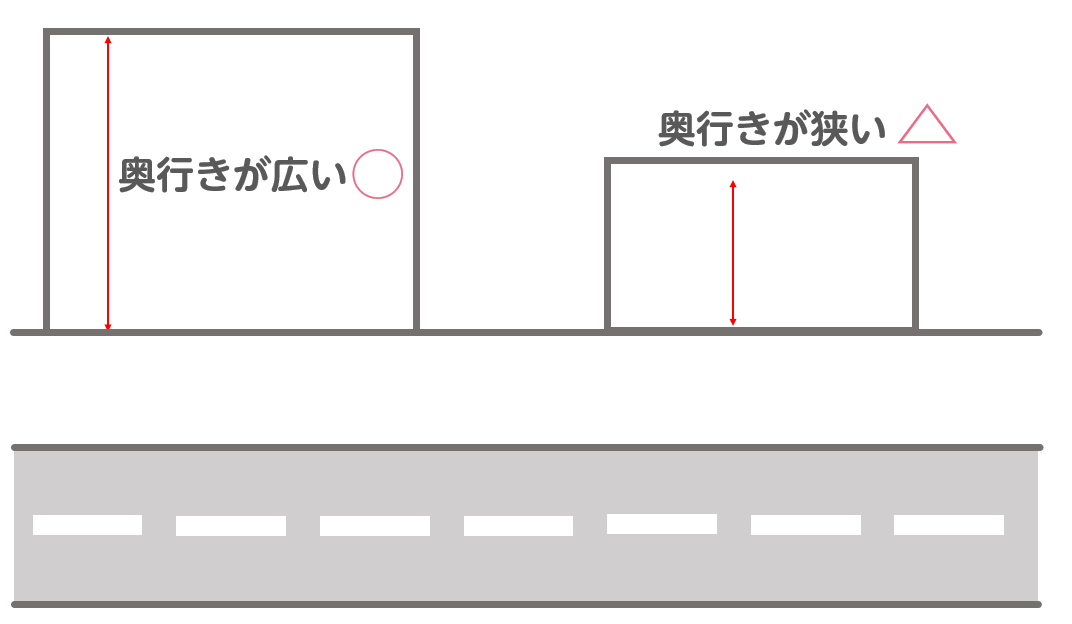

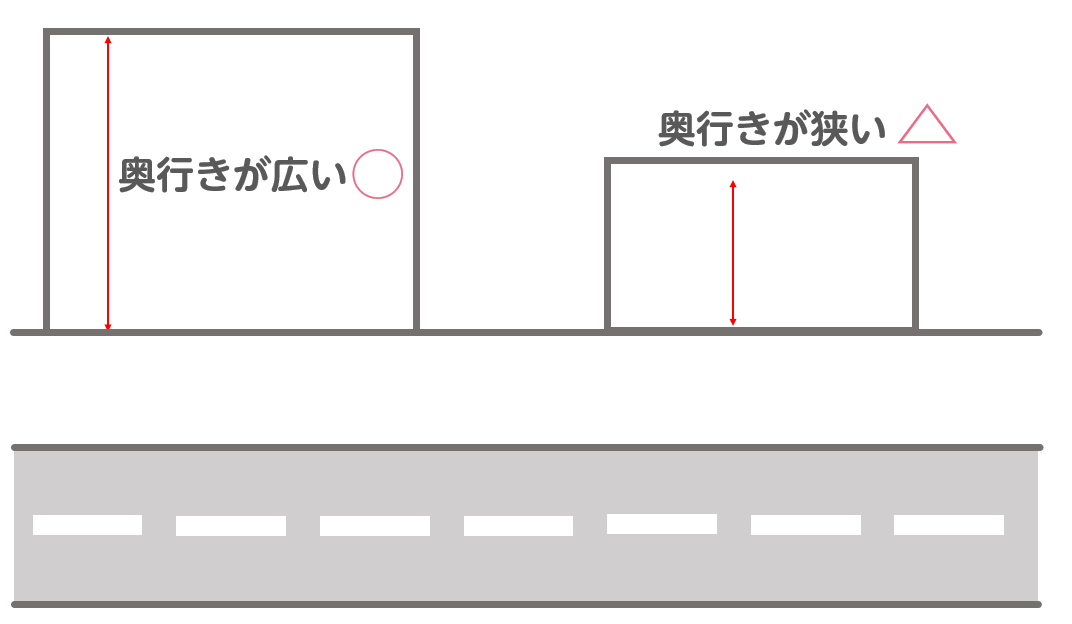

⑥間口・奥行

土地の間口・奥行が広いほど査定価格は高まります。

同じ600㎡の土地でも横6m×縦100mより、横20m×縦30mの均等がとれた土地のほうが使い勝手が良く評価は高いです。

また、道路からの奥行が広いと駐車場なども設置しやすくなるので、店舗利用のメリットが大きくなります。

⑦周辺地域の過去の成約価格

過去に周辺地域でどのような取引がされたという情報も、査定のときには重要となります。

この情報は、国土交通省が運営している「土地総合情報システム」というサービスを利用すればチェックすることができるので、気になる方は利用してみましょう。

住みたいエリアとして人気度が上がると、生活の至便性向上等、将来の発展性を見込めるため、土地の売却価格に影響が表れます。

⑧立地

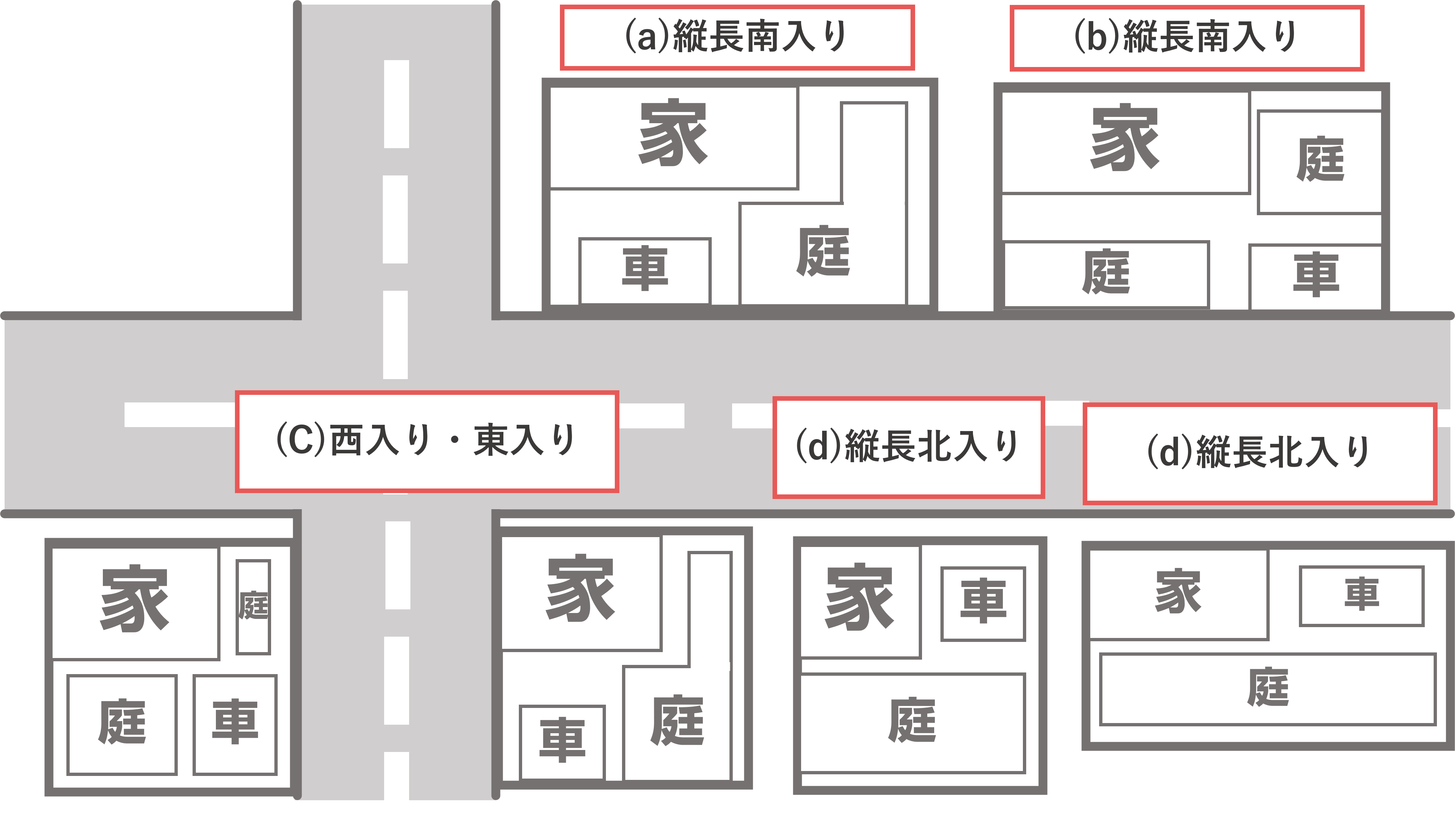

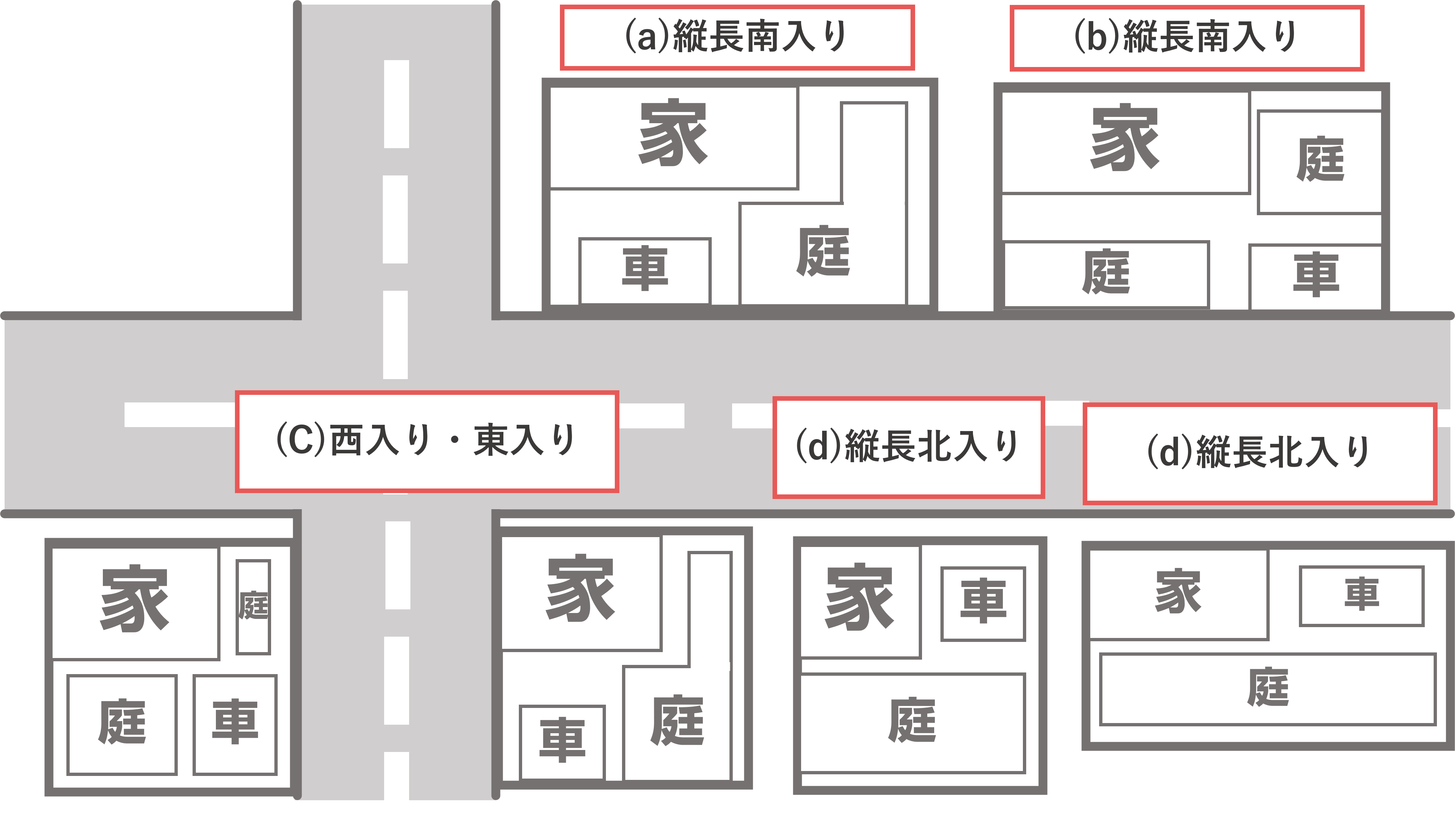

同じ道路を挟んだ面積の同じ土地でも、このように位置が変わると利用の仕方は大きく変わります。

首都圏、地方都市といった大きな範囲での立地というのも、もちろん売却するときには重要ですが、同じ地域でも2~3件ほど場所が違えば、学区や日当たり、眺めが変わります。

また、土地の建ってる場所が実は工場跡地で、土壌汚染の危険性があるとなれば査定価格は下がります。

もしも、金属加工工場、板金工場等、薬剤を使用している工場跡地や、クリーニング工場(取次店は可)、銭湯等もダイオキシンの土壌汚染が危惧されますから、地方公共団体の条例に基づいた土壌汚染調調査を実施する必要があります

微妙な立地の違いが価格に影響するので、自分の土地は他と比べてどうなのか調べてみましょう。

⑨地目

地目とは、土地の利用形態を表すカテゴリのことです。

地目の種類

- 宅地(住宅地)

- 田(農作物の栽培)

- 畑(野菜や果物の栽培)

- 山林(森林)など

上記の地目によって、土地の価格は前後します。

例えば、都市部に土地を持っており、地目が「宅地」であれば、高値で取引される可能性があります。

地方にある土地を持っており、宅地に部類する場合も高値で取引されますが、都市部に比べて価格はやや劣る可能性があります。

一方、山林や田畑は、主に農業や林業を目的に活用できる土地であり、住宅建築には向かないので、宅地に比べて安値で取引されます。

⑩法規制

法規制とは、都市計画法や建築基準法など、法律によって土地活用にどの程度の制限が設けられているかを示しています。

法規制には、以下のようなものがあります。

土地活用にかけられる制限の種類

- 物件種別に関する規制

- 建物の高さ・容積率における規制

エリアによって、建てられる物件種別に制限が設けられている場合、建物の建築や土地の利用が法律で制限されている場合が多いです。

法規制による制限が何重にもかけられているエリアにある土地ほど、活用方法が限られるため、土地価格が低く見積もられます。

⑪環境問題

空き地を活用するとき、その土地に住宅や事務所などの建物を建てた時、その土地にどのような影響をもたらすかによって、価格が変動することもあります。

土地活用で懸念すべき環境問題は、主に土壌汚染、騒音、振動、悪臭、放射能などです。

たとえば、売却を控えている土地に製造業を生業とする工場が建っていた場合、土壌汚染のリスクがあります。

また鉄道や道路(高速道路など)に近い土地は、騒音や振動の問題を抱えています。

このような問題があると、住宅やビジネスの立地としての魅力が損なわれ、土地の価値が下がる可能性があります。

土地査定額の3つの計算方法

土地の査定価格は、何を根拠に決められるのでしょうか?

実は、不動産査定には3つの方法があり、それぞれを組み合わせることで価格を算出していきます。

ここからは、どのような方法なのか分かりやすく解説していきます。

取引事例比較法

取引事例比較法は、周辺地域の面積や形状の似た土地がかつていくらで取引されたかのデータを集め、それを参考に査定結果を出す方法です。

例えば、あなたが売りたい土地が、駅から徒歩6分の50坪の土地Aだったとします。今から1年以内の取引事例を調べると、駅徒歩3分で100坪の土地Bが1,000万円で売れていました。また、駅徒歩9分で80坪の土地Cが650万円で売れていました。※土地Aから土地B、土地Cまでの距離はほぼ等距離とする。

状況を整理すると、以下のようになります。

| |

駅までの距離(徒歩) |

坪数 |

成約価格 |

| 土地A |

6分 |

50坪 |

? |

| 土地B |

3分 |

100坪 |

1,000万円 |

| 土地C |

9分 |

80坪 |

650万円 |

この時、土地Aの価格は以下の式で求められます。

(1,000万円÷100+650万円÷80)×50÷2=453万1,250円

実際、参考データは2つではなく、あればあるほど活用します。

この金額をベースに、形状や経済状況、周辺の開発状況を鑑みて査定額を算出していきます。

原価法

原価法は、主に古家付きの土地で用いられます。今建っている建物を取り壊した場合、全く同じ建物にいくらかかるかを計算(再調達価格)し、築年数に応じて減価修正をおこなう方法です。

原価法では、以下の計算式で査定額を求めます。

価格=再調達価格×延床面積×(耐用年数の残り÷構造ごとの法定耐用年数)

家付き土地は建物部分を原価法で、土地部分を取引事例比較法で計算するのが一般的です。

計算に必要なのが耐用年数ですが、こちらは構造ごとに年数が決まっています。こちらにまとめているのでぜひお読みください。

➝木造住宅の耐用年数とは?減価償却・査定への影響をわかりやすく解説!

収益還元法

収益還元法は一般的な取引よりも、事業目的の取引で用いられる計算方法です。

収益還元法は、更に2つの方法に分かれます。

直接還元法は、一定期間の収益を還元利回りで割って価格を求める方法で、DCF法は土地の保有期間中に得られる利益+期間終了後に売って得られる利益を現在の価格に割り戻して算出する方法です。

収益還元法は計算が非常に複雑なので、自分でやるよりも不動産会社に依頼することをおすすめします。

土地査定前にしておくべき事

「土地の査定ポイントはわかったけど、事前に具体的になにをしておけば良い?」と疑問に思う人もいますよね。

土地査定は、査定を行って貰う前に事前準備をすることによってスムーズに売却できます。

また思っていた通りの売却価格で売れる可能性もあるので、事前準備はしっかりしておきましょう。

これから土地査定前にしておくべき事を分かりやすく紹介するので「これから土地をうるぞ!」という人は参考にしてください。

査定で評価される部分をチェックしておく

土地の査定で評価されるポイントを紹介しましたが、評価される部分をまず自分で見て判断しましょう。

土地の用途地域や駅からの距離・土地面積・土地の形状などを見ることによって、査定額を大方予想することができます。

査定額に大きく影響しそうな部分は、査定する担当者にどのくらい影響しそうなのか確認しておきましょう。

売却目標を明確に立てておく

土地の査定は、査定を依頼する前にある程度の売却期間・売却額を設定します。

目標の売却期間・売却額を査定してくれる不動産会社に伝えておくことによって、スムーズに売却を進めることができます。

不動産会社はなるべく目標達成できる形に動いてくれるので、できるだけ要望は先に伝えておきましょう。

また、売却期間は約4~6ヶ月かかるのが一般的で、3ヶ月以内の目標は厳しい可能性があります。

売却期間の目標は4~6ヶ月間で設定することをおすすめします。

売却額を決める際に、売主の住宅ローンが残っている場合は、住宅ローン完済を目標に金額を設定しましょう。

必要書類を揃える

土地の査定を終えて売却活動を行い買主が見つかると、売買契約を結びます。

買主としては、売買契約の申込みから完了までスムーズに進んで欲しいと思っている人がほとんどなので、売主は事前に必要書類を揃えておきましょう。

土地を売る際に必要な書類は下記の通りです。

- 売主の本人確認書類

- 登記済権利書または登記識別情報

- 固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書

- 地積測量図・筆界確認書

- 不動産の全事項証明書

「書類を揃えるのが難しい!」という人は媒介契約を結んだ不動産会社にサポートしてもらいましょう。

不動産売却の必要書類を一覧で紹介!不動産を売る時に必要な全20書類の取得・提出方法を解説

土地査定の流れ

ここからは、所有する土地を実際に売ると決めてから、どのような手続きを踏んで業者との契約に至るかを説明していきます。

ちなみに、大まかな流れは以下の通りとなります。

- 名義人の確認

- 詳細情報の確認

- 複数社へ査定依頼

- 査定額を基に候補を絞り込み

- 訪問査定

- 今後の売却方針の決定

- 媒介契約

それでは、それぞれの手続きの内容をより詳しく見ていきましょう。

名義人の確認

特に相続した土地などは、誰が名義人か曖昧になっていることが多いです。

また、名義人は1人とは限りません。兄弟や親族との共同名義になっている場合だってあります。

→共有名義の土地の問題点と売却方法

まずは名義人が誰かを調べ、自分でなかったり、他にも名義人がいたりするならば、彼らを説得しなければ査定・売却に出すことはできません。

名義人に関する情報は登記簿謄本に記されているので、まずはこの書類を法務局で発行してもらいましょう。

詳細情報の確認

登記簿謄本には名義人の他にも、面積などの大切な情報が記載されているので確認しましょう。

特に土地売却で気を付けたいのは、境界が明確かどうかという点です。

隣家の木が境界を侵入して生えていたり、逆にこちらが境界を跨いでいたりする可能性があります。

しっかり境界線で土地を区分けしていないと査定・売却はできないので、まずは確認を業者にお願いしましょう。

→土地の境界トラブルは筆界特定制度を使って解決!

境界に問題がなくても、登記簿の情報が古いままという場合は、更新が必要です。

→不動産売却に必要な登記費用

ちなみに、土地売却時に法務局で取得する書類は、登記簿謄本を含めて以下のようなものがあります。

| 書類名 |

内容 |

| 登記事項証明書(登記簿謄本) |

土地の権利関係を表す。土地の売却時には必須で取得する。 |

| 公図 |

敷地の範囲を示す図面。効力は地図に匹敵するか、それに準ずる。 |

| 登記事項証明書(登記簿謄本) |

土地の権利関係を表す。土地の売却時には必須で取得する。 |

| 地積測量図 |

敷地の面積・範囲を示す図面。※土地によっては無いことも多い。 |

| 隣接地の要約書 |

隣接地の登記事項要約書。境界確認のため、公図を見ながら、すべての隣接地分取得する。 |

| 閉鎖登記簿謄本 |

土地が合筆されたときなどに閉鎖された古い登記簿謄本。地歴が問題になったときに証明のため取得する。 |

| 旧紙公図 |

明治期から作られた公図。地歴が気になる場合など、時代を遡って調べたい場合のみ取得 |

複数社へ査定依頼

諸準備が完了したら、次に土地の査定を不動産会社へ依頼します。

このとき、当サイトでも提供している一括査定サービスを使うと、効率よく複数社へ依頼ができて便利です。

ただ、こちらで紹介しているような大手業者は、一括査定サイトに登録せず自社でWEB査定サービスを提供していることも多いです。

この時机上査定・訪問査定どちらの方法で査定を行ってもらうことができるかを確認しましょう。

可能であれば、複数の方法で査定をしてもらった方が吉です

→【2023年】大手不動産会社ランキング!売上高・売却仲介件数・評判を比較!信頼できるのはどこ?

大手は自社サイトから査定できるところも多いので、一括査定サイトと併用していくのがおすすめですよ!

また、査定を依頼する時に会社から必要書類の提出を求められることもあるので、事前に書類を揃えておくのが理想的です。

→不動産査定の必要書類一覧!全20種類の内容と提出のタイミングを徹底解説!

査定額を基に候補を絞り込み

査定額が出そろったら、候補を2,3社ほどに絞りこんでいきます。

まず、査定額を比較して、明らかに飛びぬけて高値を付けているところは外しましょう。

媒介契約を結ぶため、あえて査定額を吊り上げてる可能性が高いです。

残った会社の中からどれを選ぶか悩むところですが、一番平均的な価格を付けたところと契約するのがおすすめです。

査定額は「うちならこれくらいで売れる」という見積もりですが、同時に、業者の不動産を見る目が適切かどうかの指標でもあります。

売り出し価格は売り手の意思で高めることができるので、まずは相手がちゃんとした業者かどうかを見分けましょう。

訪問査定

土地の査定には、簡易査定(机上査定)と訪問査定という2種類の査定方法があります。

→土地査定の方法!価格が決まる仕組みとネットで簡単にできる相場の調べ方

どちらにするか迷いますが、まず複数社に簡易査定を依頼し、絞り込んだ上で2、3社に訪問査定を依頼するのがおすすめです。

訪問査定は実際に担当者が現地に赴き、地盤調査などをした上で、より高精度の査定額を算出する方法です。

➝土地を売る前に地盤調査するべき?誰がいくら費用を負担するの?

このとき、実際に担当者と対面し話す機会があると思います。

査定結果だけでなく、対応・人柄も見て最終的な契約先を決定しましょう。

※どうしても1社に絞れない場合は、複数社と同時に契約を結ぶ一般媒介契約という方法がおすすめです。

こちらのページに詳しく載っているので、ぜひご覧ください!

→不動産売却で一般媒介契約を選んだほうがいいケースとは?

今後の売却方針の決定

業者を絞り込んだら、再度、担当者としっかり相談をしていきます。

いつまでにいくらで売りたいか、保証・検査サービスは利用するか、費用はいつまでに支払うかなど、細かい方針の確認をしましょう。

特に、建物付きの土地を売却する場合は、そのまま建物付きで売るか、立て壊し、更地にして売るかの大きな選択に迫られます。

→土地は更地にして売却すべき?解体費用・更地費用はいくらかかる?

媒介契約

方針を確認して問題がなければ、不動産会社と媒介契約を交わします。

その後の土地販売活動は、基本的に仲介業者に一任することになりますが、なるべく売り手も積極的に土地の管理や清掃などを手伝うようにしましょう。

土地を売りたい時は何が必要?売却の流れと方法・かかる費用や税金・注意点を解説土地を査定してもらった後の流れ

土地を査定してもらった後、最適の不動産会社を選び媒介契約を結びます。

媒介契約を結んだあとは、不動産会社が売却活動を行います。

土地の条件によっては、売却活動を行う前にやっておくべき事があるので注意しましょう。

土地を更地にするか検討する

古い建物が建っている土地を売却しようとしている人は、家を壊して更地にして売るかそのまま売るか検討しておきましょう。

古い家の解体は費用がかかりますが、土地が売れやすくなります。

しかし売却活動がうまく行かず売れ残ってしまうと、6倍の固定資産税を支払う必要があるので注意しましょう。

どちらの方が最適なのか、不動産会社に相談してきめましょう。

農地は許可が必要

農地を売却しようと考えている人は、農業委員会の許可を貰わなければなりません。

しかし場合によっては許可の必要が無く届け出だけで終わる所もあります。

不動産会社に相談してスムーズに許可が下りるように行動しましょう。

農地は普通の土地と違い、農業委員会に許可を受けた農家しか買うことができません。

特殊な土地になるので、不動産会社と入念に相談しておくことをおすすめします。

市街化調整区域は開発許可が取れるか確認

市街化調整区域の土地は、売却する際に開発許可が取れるか確認しましょう。

違いか調整区域は、土地に新しく建物を立てることが基本的に出来ません。

自治体の判断によっては新しい建物を建てたりリフォームしたりすることができるので、まずは役所で相談する必要があります。

市街化調整区域は買主が自由に建物を建てることができないので、事前に役所と相談しておくことが重要です。

【土地の種類別】査定のコツ

ひとくちに「土地」といっても、周囲の利用状況や、国や自治体の方針によって、さまざまな属性に分けられます。

こうした、属性に振り分けられた土地を用途地域といいます。

用途地域の種類は、大きくわけて以下のようになります。

- 住居専用地域・住居地域

- 準住居地域

- 商業地域

- 工業地域

- 山・山林・農地

- 都市計画区域・市街化調整区域

ここからは、それぞれどんな土地なのか、価格相場はどう異なるのか見ていきましょう。

住居専用地域・住居地域

住居専用地域や住居地域は、法律によって細かい規定がありますが、一般的には住宅地と考えてもらって良いです。

住宅の跡地や、周辺が住宅地帯のエリアにある土地などが、これにあたります。

最も一般的に売買されるタイプで、査定相場は高くもなければ、低くもないといった感じでしょうか。

そこに新築を建てる買い手が多いので、面積の広さやアクセスの良し悪しが査定額に大きく影響します。

準住居地域

準居住地域は基本的に住居地域と同じ扱いですが、道路に面していたりしている場合が多いです。

交通の弁や景観・治安などとの調和をとることが、準住居地域には求められます。

例えばラブホテル、風俗店などの用途は、準住居地域では制限されています。

交通量の多いアクセスの良いエリアが指定されることが多く、高額で査定される傾向にあります。

商業地

商業地は、法人や事業者が営利目的で利用する土地のことです。

例えば、駅の目の前にはマイホームはありませんが、飲食店はこぞって進出しますよね?

これは、駅前の土地が商業地として保護されているからです。

店舗利用などが多いので、アクセスが非常に良かったり、大型施設の跡地などは非常に大きな面積だったりするので、売却相場は住宅地よりも高めです。

工業地

東京都品川区の港南エリアなどは、工業施設の建設や、関連備品などの輸送施設のために、土地利用を制限されています。

このような、海沿いの大規模な土地を工業地といいます。

希少性が高いのでかなりの高額(5000万円前後)で取引され、土地の中では最も高値で売れる種類です。

一般の人が工業地を所有しているケースは少ないですが、国の方針(公共の福祉)によって、所有地が工業地に指定される場合も稀にあります。

山林・農地

山地や農地を売りたい場合は、上のケースとはかなり異なります。

まず、山地に関しては、バブル期に流行した原野商法(無価値の土地を買わせる詐欺行為)経由のものが多いので、需要はかなり低いです。

→山林・立木・原木を売る方法とは?売却の流れ・注意点から費用・税金まで解説

また、農地は国の農業保護の方針のため、安易に均して家を建てるといったことはできません。

→農地を売却する方法!田んぼや畑を売る手続きの流れ・売買の条件

まずは査定額よりも、こうした特殊なルールをいかにクリアするかが肝心です。専門で山地や農地の取り扱いをしている業者もあるので、一度相談してみましょう。

市街化調整区域

都市計画で定められた特殊な区域を都市計画区域といいます。

都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域の3種類に分かれており、それぞれ以下の特徴があります。

| 都市計画区域の種類 |

内容 |

| 市街化区域 |

都市開発や施設の新築を優先的におこなう地域。すでに市街地となっている区域の他に10年以内に計画的に市街化を進める地域も含まれる |

| 市街化調整区域 |

市街化を抑制する目的で指定された地域。サービス業以外の目的の土地利用が優先される。 |

| 非線引都市計画区域 |

市街化・市街化調整区域ではないが、都市計画区域に含まれるエリア |

これらは、国が過剰な都市化を制限したり、逆に都市開発をしたりする際に、住宅エリアと都市部の境目になるような立地の地域が指定されます。

この地域の土地は勝手に用途を変えて売ったり、高い建物を建てたりすることを禁止しているケースが多いです。

まずは売却が可能かどうかを自治体や業者に確認するようにしましょう。

→

市街化調整区域は売れない?売却のコツをわかりやすく解説!土地を査定する際の注意点

不動産業者がまとめて土地の価格と表記しているものでも、大きく分けて以下の3種類があります。

- 査定額

- 売り出し価格

- 売却価格

査定額は不動産会社が周辺地域の相場や類似物件の取引事例を基に算出した予想額、売り出し価格は査定額を基に売り手の要望も組んで決める最初の売値、売却額(成約価格)は、買い手からの交渉なども踏まえて最終的に取引された金額のことです。

一般的には、売り出し価格>査定額≧売却額(成約価格)の順に値段が高くなります。

この3つの価格により着目することが土地を高額で売る第一歩となります。

多くの場合、売却した土地は査定額と変わらない価格で売れます。

しかし、価格の付け方の基準は業者によって違うので注意しましょう。

査定額が信用できるかチェックする

売却予定の土地情報を一括査定サイトなどに入力すると、複数業者に価格算出を依頼できます。

しかし、この値は実際の売却代金よりも2割近く高いとも言われています。

複数業者が競合する前者のようなサイトは、売り手の気を引いて媒介契約に結び付けるためにこうした行動を取りがちではありますが、半数以上の不動産は前述の通り査定額前後で売れるので安心しましょう。

特に土地の場合は物件と違って第一印象による売却代金の動き幅が少ないので、より信用性が高いといえます。

机上査定では高い金額で査定結果を出しているにも関わらず、訪問査定になると評価額が低くなることもあります。

これは、査定方法の違いが影響しており机上査定では、あくまでも周囲の相場価格などから不動産価格を算出する方法なので、建物の劣化や大きな破損などを考慮することが出来ないためです。

査定方法によって査定額が異なる結果になるのはしっかりと頭に入れておきましょう。

売り出し価格を適切に設定する

不動産の価格というものは、どれくらいが適切なのか一般の方ではわかりにくいです。

国土交通省のサイトで全国の地価を見ることはできますが、市場に出された時の価値はまた違ってきます。

そのため、ある程度、自分の希望を入れた価格設定をすることも、高額で売るためには大切です。

売り手の希望を反映できるのが、売り出し価格の設定です。

売り出し価格は基本的に査定額を参考に値付けされますが、売り手の意思によって値上げをすることも可能です。

なぜ土地売却をするのかという目的と金額を照らし合わせながら決めていきましょう。

査定額・売却価格(実勢価格)以外の評価額を知る

土地には、査定額・売却額の他にも5つの評価額があります。

評価額の名称と内容は以下の通りです。

| 評価額 |

内容 |

| 実勢価格・時価 |

土地の売買契約が成立した際の価格のこと |

| 公示価格(基準地価) |

国・都道府県が公表している、いわば土地の公式価格のこと |

| 相続税評価額(相続税路線価) |

土地に課される相続税を算出する基準の価格のこと |

| 固定資産税評価額 |

固定資産税を算出するための価格のこと |

| 鑑定評価額 |

不動産鑑定士が定めた価格 |

鑑定評価額以外の4つ価格を土地の一物四価ともいいます。ひとつの土地には4つの価格があるということですね。

評価額の求め方・使い方はこちらにまとめてあるので、ぜひお読みください!

→土地売却の相場を知るための5種類の評価額の違い

土地を売る際には鑑定評価額は必要ない

鑑定評価額とは、不動産鑑定士という国家資格を持った人が定める価格です。

不動産会社の査定価格はあくまでその会社の「私見」なので、会社ごとにバラつきがありますし、価格の根拠も会社によっては曖昧です。

対して鑑定評価額は国に認められた正式な金額なのでブレもありませんが、土地を売る際は特に鑑定を依頼する必要はありません。

そもそも、土地売買は売主・買主の合意に基づいて金額を決めますが、価格は国が定めた定価ではなく、市場の動向や両者の事情を鑑みて決定します。

どちらも素人ですし買主の評価の仕方もそれぞれ違うわけですから、正確な鑑定額を知るよりも複数社に査定を依頼し、相場の平均と最小・最大を知って目標設定をしたり、高く売れなかった際の対処法を考えたり、最終的な売り出し価格の参考にしたりする方が理にかなっています。

また、各鑑定士事務所が個別に定めている不動産鑑定士への依頼費は非常に高額です。

自分で査定する方法や不動産会社に依頼をすれば無料で査定をしてもらう方法もあります。

- 自分で査定する方法

- 不動産会社に査定をしてもらう方法

- 不動産鑑定士に査定してもらう方法

どの方法を利用して査定するかは査定の目的によって異なるので、適切な査定方法を選ぶようにしましょう。

| 鑑定費用 |

宅地または建物の鑑定評価 |

農地または林地の鑑定評価 |

建物+土地(敷地)の鑑定評価 |

| 500万円以内 |

181,100円 |

362,000円 |

241,000円 |

| 1000万円以内 |

181,000円 |

422,000円 |

271,000円 |

| 1500万円以内 |

196,000円 |

513,000円 |

316,000円 |

| 2000万円以内 |

226,000円 |

573,000円 |

347,000円 |

| 2500万円以内 |

249,000円 |

618,000円 |

377,000円 |

| 3000万円以内 |

264,000円 |

648,000円 |

407,000円 |

| 4000万円以内 |

286,000円 |

693,000円 |

452,000円 |

| 5000万円以内 |

316,000円 |

738,000円 |

497,000円 |

| 6000万円以内 |

346,000円 |

768,000円 |

527,000円 |

| 8000万円以内 |

392,000円 |

814,000円 |

573,000円 |

| 1億円以内 |

439,000円 |

861,000円 |

620,000円 |

| 3000万円以内 |

264,000円 |

648,000円 |

407,000円 |

※出典:株式会社横浜不動産鑑定HP

こんなに高額な費用を支払っても、鑑定額通りに売れるか分からないのですから、普通の土地売却では鑑定依頼をする必要はないでしょう。

➝不動産鑑定とは?費用相場と評価基準・無料査定との違いを解説

悪質業者に査定を依頼しないように注意する

非正規の不動産会社に査定を依頼すると、高額を騙し取られる可能性があります。

業者に査定を依頼する前に、その業者の免許番号を確認しましょう。

もし免許番号がなければ、違法に運営されている無免許業者だということになります。

まだ査定時なので免許番号がわからない場合は、国土交通省や都道府県のサイトに記載されている行政処分情報を確認しましょう。

もし処分された過去があるなら、査定の依頼はやめておきましょう。

自分で調べただけでは不安だという方は、国土交通省地方整備局、都道府県庁に相談をしにいきましょう。

多くの人が不動産売却を初めて行うので、相手が悪徳業者か見抜くことはほぼ不可能です。

こうした情報を積極的に利用し、事前に悪徳業者との契約を回避しましょう。

→

悪徳・悪質不動産業者の営業手口を紹介!免許番号を調べてリスク回避土地査定の方法に関する質問

ここでは、土地査定の方法に関することや知っておきたいことを質問形式で解説していきます。

Q.土地査定を行う方法とは?

土地査定の方法には、机上査定と訪問査定の2種類があります。

机上査定は、簡易査定とも呼ばれており、査定対象の土地が持つデータを基に査定額を出しています。

当方法は、売却を検討している方、仲介先を検討している方におすすめです。

一方、訪問査定は、担当者が現地に赴き、査定対象の土地が持つデータに加えて、実際に見た情報を加味して査定を行います。

査定結果は、机上査定で出た金額よりも正確な金額が知れます。

Q.土地の査定額を自分で調べる方法は?

以下の、3方法を活用することで土地の査定額を知ることができます。

土地の査定額を自分で調べる方法

- 不動産ポータルサイトで調べる方法

- 土地総合情報システムで調べる方法

- 不動産一括査定サービスを使う

いずれもネットを介して土地の査定額が調べられる方法になりますが、その中でもおすすめの方法が不動産一括査定サイトです。

不動産一括査定サイトを利用すれば、一度の情報入力で複数の不動産会社に連絡ができるうえ、業者ごとに計上してもらった査定額やサービス内容などの比較が簡単に行えます。

不動産ポータルサイトや、土地総合情報システムでも調べられますが、この2方法は、類似する立地情報や売却事例を参考にして、おおよその査定額が知れる方法です。

査定額と合わせて、最適な売却プラン等の比較を行うなら、不動産一括査定サービスを利用するのがおすすめです。

HOME4U土地活用の口コミ・評判はどう?メリット・デメリット・注意点を解説

Q.不動産一括査定サイト選びのポイントはある?

最も重要なポイントとして押さえておきたいことが、土地売却を専門にしている不動産会社と提携を組んでいることと、土地の所在地に対応している業者かどうかの2点です。

一言で不動産会社といっても、取り扱っている分野は会社ごとに異なります。

今回のように土地売却を満足いく形で済ませたい方は、土地売却を専門に取り扱ってきた会社を選びましょう。

同様に、売却する土地の所在地を営業対応エリアにしている業者を選ぶことも大切です。

不動産一括査定サイトで依頼が出せるのは、運営元と提携を結んでいる会社に限れ、必ずしも地元の不動産会社が加入しているという保証はありません。

不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気15社を厳選紹介【2023年最新】

Q.土地査定を依頼する前に済ませておくことはありますか?

測量図の用意、隣接している道路の状況確認、土地の整備(雑草や廃棄物の処理など)の3点を済ませておきましょう。

特に測量図の用意は、土地査定を行う時に使用する重要な書類です。

他2点の準備も大事ですが、測量図の用意を最優先に行いましょう。

土地を売る時は測量・境界確定が必要?測量費用・流れを徹底解説

土地の査定額が低くても高値売却できる

土地の査定額はあくまで売却価格の目安であり、必ずしもその金額でしか売れないという訳ではありません。

土地の査定額が低くても、売主による売却前の丁寧な準備や買い手とのマッチングがあれば、査定額よりも高値で売れる可能性は十分あります。

査定額は不動産会社によってそれぞれ異なるので、まずは比較をして高く売ってくれそうな業者と契約しましょう。

ただし、査定の方法によって売却価格や不動産の評価額が異なることがあるのは頭に入れておくようにしましょう。

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】